Wikipediaより

その後の観測で、オウムアムアは、明確な双曲線軌道を辿り、太陽からの脱出速度よりも速いことが確認され、太陽系の重力には束縛されない恒星間天体であることが判明しました。オウムアムアは太陽系外から飛来した天体観測史上最初の恒星間天体として記録に残ることになりました。

Wikipediaより

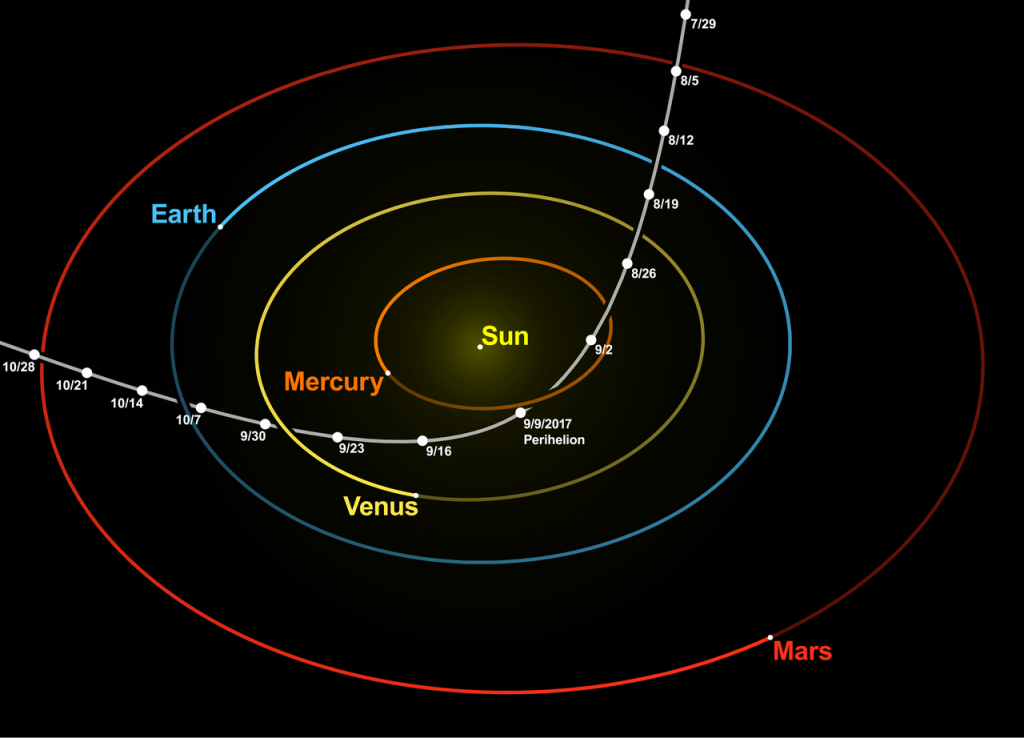

Wikipediaより確定したオウムアムアの軌道をご覧ください。発見以前の9月9日に太陽に最接近、10月14日には地球から2400万Kmのところを通過し、人類によって最初に観測されたのは、その5日後でした。しばらく、オウムアムアは太陽系の果てにある彗星の世界から来て、太陽に最接近し、双曲線軌道を描いて飛び去って行く彗星状の天体だと考えられました。恒星間天体とされたのは太陽系内には留まらない飛行速度が観測されたからです。その後、彗星を示す頭部や尾の存在が観測されず、天文学の分類で小惑星にされました。いずれにしてもオウムアムアに関しては、特異な特徴から様々な研究や議論が行われ、驚くことに、地球外文明が生み出した宇宙人の探査機・宇宙船だと言う説まで登場しました。

宇宙には太陽系以外にも沢山の惑星系の存在が観測され、現在も生命の存在も可能な惑星の発見も続いています。人間のような知性を持った生き物が存在し、地球外文明の存在の可能性も議論されている時代だけに、恒星間天体には宇宙人の探査機や宇宙船もあるかもしれないという議論に触れて、個人的にも興味を持ったことを覚えています。

そんな恒星間天体には宇宙人の探査機・宇宙船もありうるという議論が今年も再びされていることを知りました。それは、この夏、太陽系にやって来た地球人の観測史上三例目の恒星間天体の正体についての議論が発表されていました。それを紹介する前に、これまでの恒星間天体観測の成果を簡単にまとめておきます。地球人が二例目の恒星間天体を発見したのは2019年8月30日でした。この天体は、ウクライナのアマチュア天文学者グナデイー・ボリゾフさんによって奇妙な彗星として発見されました。速度が速く太陽の引力には捉えられないことが判明し、恒星間天体として「ボリゾフ彗星」と命名されました。「ボリゾフ彗星」は、2019年12月7日に太陽に最接近し、地球には12月29日、2億9000万Km以下にまで最接近して宇宙の彼方へ去って行きました。観測写真を見ると彗星の特徴をしていることが分かります。興味をお持ちの方は調べてみてください。

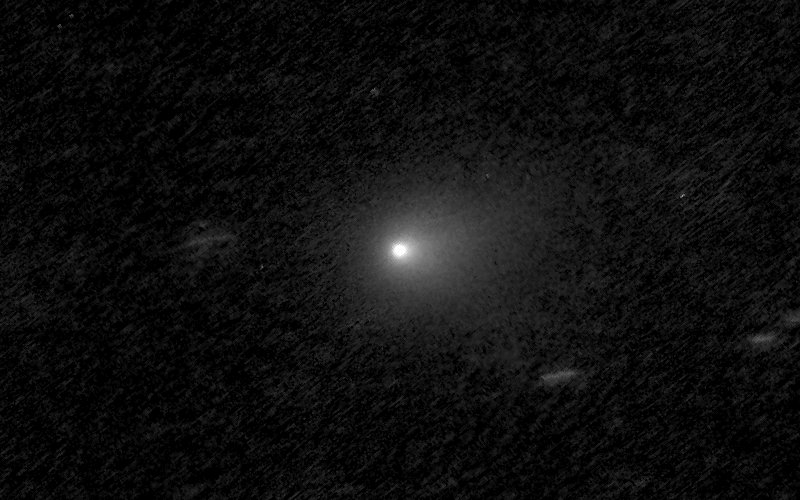

宇宙人の宇宙船仮説が再び登場した今年の夏に発見された三例目の恒星間天体をご覧ください。二例目の恒星間天体と同じく、これも彗星状の天体に見えます。最初の発見は、2025年7月1日で南アメリカのチリにある小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)を担う望遠鏡で観測されたので、三例目の恒星間天体でアトラスに属する望遠鏡で発見されたことを示して「3I/ATLAS」と正式には表記されています。ご覧いただいた写真は7月21日にハッブル宇宙望遠鏡で撮影された画像です。これは私たち一般人が見ても彗星らしく見えます。この天体を、ここでは簡単に「アトラス彗星」として話を進めます。

Wikipediaより

Wikipediaより星々の間を高速でさまよう恒星間天体は、恒星の回りに惑星系が形成される過程で、惑星に取り込まれなかった小惑星や遠方に存在する彗星が、何らかの状況で恒星間の世界に飛び出して生まれたと、惑星系誕生を調べている多くの研究者たちは考えています。その意味では太陽系外の惑星系を研究する科学者にとって、太陽系にやってくる恒星間天体は、星々の回りに存在する惑星系の進化を調べる貴重な存在として注目を集めているのです。

今回の恒星間天体となった「アトラス彗星」も太陽系外の惑星系から来た彗星として、観測で確定した軌道にそって、今後、さらなる観測計画が進行中です。そんな状況の中、この天体も宇宙人の探査機、あるいは宇宙船かもしれないという説が登場したのは不思議な気もいたします。異端とも言える説が登場した背景の一つは、この恒星間天体の軌道にあります。

©NASA, JPL-Caltech

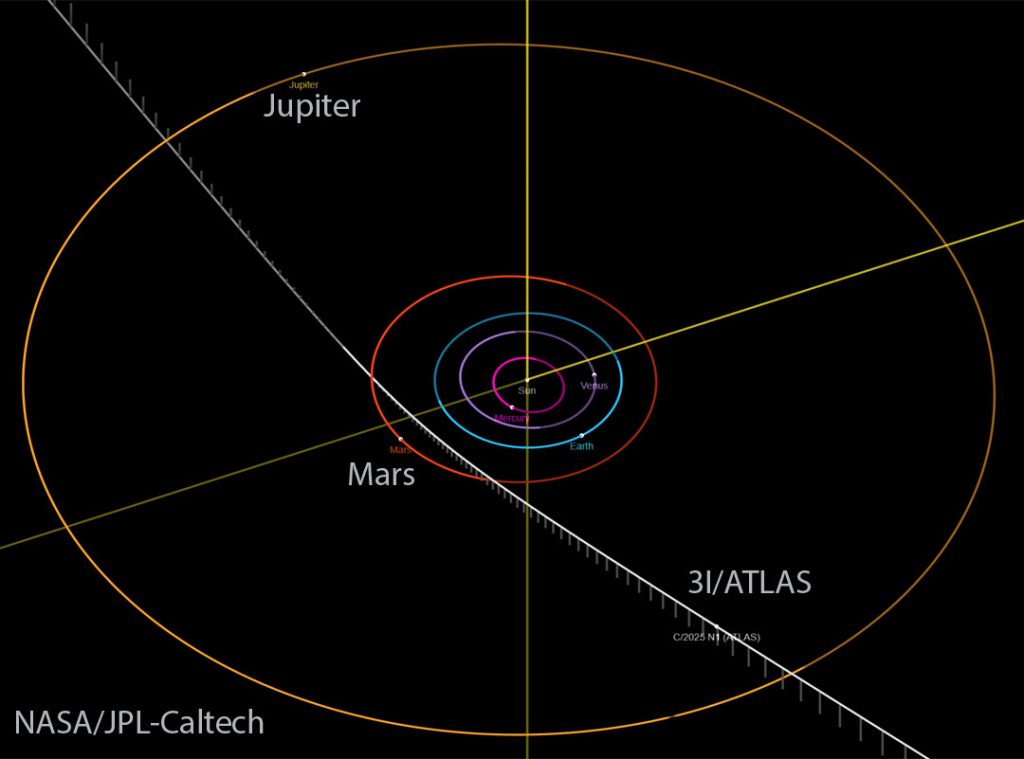

©NASA, JPL-Caltech三例目の恒星間天体は、これまで登場した二つの恒星間天体ほど太陽には接近しませんが、太陽を回る太陽系惑星の軌道が存在する黄道面の近くを通過していることが特徴です。ご覧の様に、10月上旬には軌道を赤で示されている火星から2800万Km以内の距離まで接近します。現在、地球人の探査機が火星を周回しているので、探査機のカメラを使って天体表面の物質組成なども調べられるかもしれません。

私はこれを見て地球人が太陽系の外側に位置する木星以遠の惑星を探査するために、1977年、地球から送りだした科学探査機ボイジャーを思い出しました。太陽系の果てを超えて恒星間の世界へ、地球人の科学探査機ボイジャーが飛行するとき、時にはこんな状況になることを想像すると楽しくなります。

恒星間天体を宇宙人の宇宙船とも見なせると論じた科学者も、今回の「アトラス彗星」は彗星として受け入れています。しかし同時に、これから地球人が出会う恒星間天体には、色々な天体が存在し、可能性として宇宙人の宇宙船も無視できないと論じています。

最後に、多摩六都科学館にある科学探査機ボイジャーを眺めて、そんな未来を思い浮かべて今月のコラムを終わりたいと思います。

髙柳雄一(たかやなぎ ゆういち)

1939 年4月、富山県生まれ。

1964年、東京大学理学部物理学科卒業。

1966年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)にて科学系教育番組のディレクターを務める。

1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフプロデューサーなどを歴任し1994年からNHK解説委員。高エネルギー加速器研究機構教授(2001年~)、電気通信大学教授(2003年~)を経て、2004年4月、多摩六都科学館館長に就任。2008年4月、平成20年度文部科学大臣表彰(科学技術賞理解増進部門)。