いずれも接近する天体の重力を巧みに利用して軌道を修正しながら、太陽系惑星の間近を通過し、現在、1号は地球から約240億キロ、2号は約200億キロ離れた宇宙空間を飛行中です。最初に述べた探査機は「ボイジャー1号」でした。この「ボイジャー1号」、昨年の11月以来、探査機の飛行データシステムの遠隔測定モジュールから送信されるデータが解読不能になり、地球の管制塔との正常な通信が途絶えていました。通信復旧作業の結果、今年4月、「ボイジャー1号」の健康状態と運用状況を示す工学データがやっと受信可能になり、飛行中の宇宙空間でのプラズマ波や、磁場、粒子などを観測する4台の計器全ての使用可能データを受け取ることに成功したとNASAが発表したのは6月17日でした。

地球を離れてほぼ47年、宇宙で今も探査活動を続ける「ボイジャー」ですが、太陽系とその周辺の科学的探査の役割ももっています。太陽系が位置している天の川銀河で、現在、続々と発見が続いている太陽系外の惑星で誕生し発展した知性を持つ生命との出会いを期待し、地球外知性体、異星人へのメッセージとして、地球上の様々な音や音楽、55種類の言語による地球人からの挨拶などが収録されたゴールデン・レコードを搭載していることでも有名です。1998年の夏、ニューヨークで、NASAの「ボイジャー」計画推進で大きな役割を果たしたカール・セーガン博士の夫人だったアン・ドルーヤンさんにお会いしました。

彼女は宇宙に向かう「ボイジャー」に地球文明の存在を示すゴールデン・レコードを搭載する仕事で中心的役割を果たしました。その際の思い出を、「1977年は核戦争競争がソ連とアメリカのあいだで激化して収拾がつかなくなっていた年なんです。この競争はすべての環境の脅威になっていましたし、人類の未来に危機感も生まれていました。そんな中でボイジャーにどんなメッセージを載せるかと言う仕事をしていた私たちは、まるで聖書の『ノアの方舟』を用意しているようだと感じていたんです。そして私はボイジャーに載せるイメージの記録のうち10億年後も残りそうなものは、音楽、つまり音だと考えました」と語ったアン・ドルーヤンさんの言葉は忘れられません。

「ボイジャー」が宇宙へ旅立った1977年以後も、地球では今も戦乱の地が存続し、核戦争の脅威は絶えていません。さらに温暖化など地球文明の持続を妨げる課題も増加しています。宇宙で飛行を続けるボイジャーとの交信は、搭載されている原子力電池の寿命から2025年頃に途絶えると言われています。しかし探査機自体は10億年以上も宇宙空間を飛行すると予測されています。「ボイジャー」が運ぶ地球人のメッセージは地球文明が終焉しても宇宙には残るかもしれません。

今も、宇宙で科学探査を続けている「ボイジャー」の活動を知る時、私は地球に残された実物大模型の存在を思い浮かべます。地球に文明が誕生し、その活動の痕跡とも言える音の記録を残したレコードは、いつの日か宇宙のどこかに存在する知性を持った生命に出会うかもしれません。その時、地球文明の遺産かもしれない「ボイジャー」に触れた地球外の知性体は一体何を考えるのでしょうか?想像は果てしなく広がります。

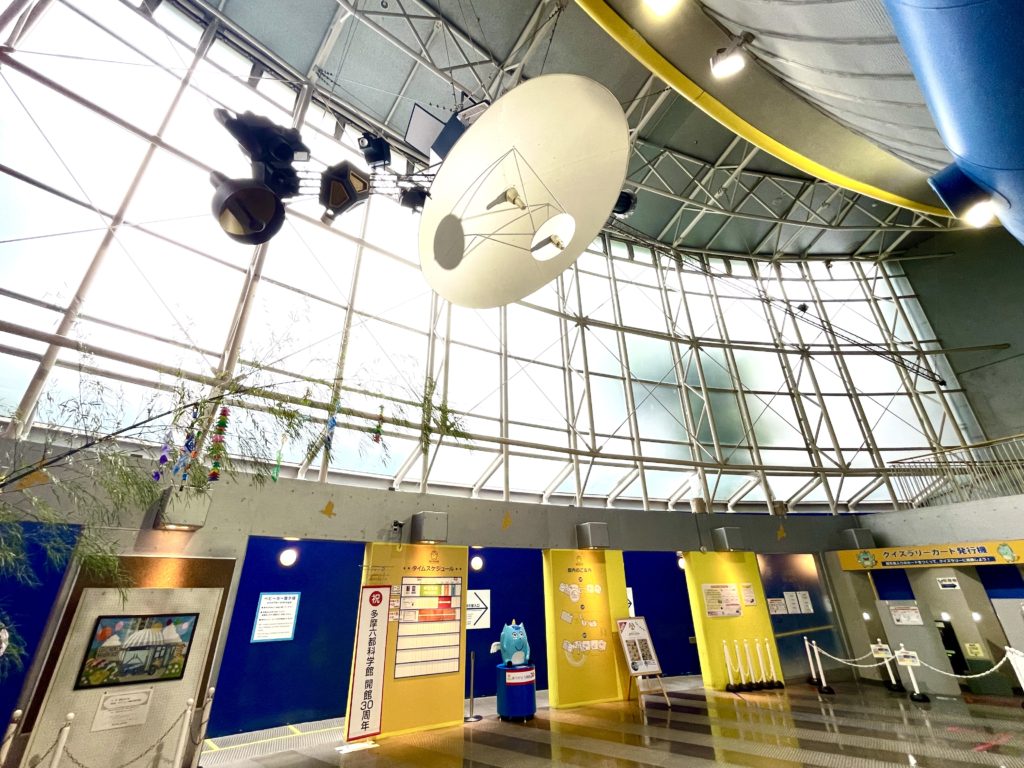

多摩六都科学館のプラネタリウム入口に連なるホワイエに立ち止まると、実物大模型の「ボイジャー」の機体側面に搭載されたゴールデン・レコードのジャケットを見ることができます。ここは、人類の宇宙へのメッセージを収録したレコードが、今も地球から刻々と離れつつあることに気づかされる素敵な場所ともなっています。

書籍「ハワイ・マウナケア山頂で宇宙と対話する 天体の狩人」

監修・案内人:髙柳雄一

発行:株式会社ベネッセコーポレーション

1998年

アン・ドルーヤンさんとの対談などが収録されています