今ではすっかり夕闇に包まれて、家路につく季節になりました。通勤時に、吉祥寺駅前北側広場に接したバス停で目にする井の頭自然文化園で、2016年に66年の生涯を閉じたアジアゾウ「はな子」の記念像に防寒を意識して巻かれた特大マフラーも、帰宅時にバスを降りる時には、広場の樹々に仕掛けられた電飾を包む夜闇の中で目立たなくなっています。

吉祥寺駅北口のイルミネーションが始まると同時にマフラーを巻かれる象の「はな子」銅像。

年末の時の歩みといえば、多くの人々は「ゆく年」のこと、「くる年」のことも気になっているようにも思えます。年末という一年の区切りを前にして、私たちには残された時間にやり遂げたいと願う幾つもの事柄に出会う機会も増えてきます。そうした限られた時間の中でやるべき事柄を考えると、これまでの過去の経緯と実施後に現れる未来を意識せざるを得ません。年末は一年の中でも、過去と未来を意識して過ごす“今”にむきあう機会が一番多くなる季節と言えるのではないでしょうか?

人間は誕生日を迎えて年を重ねて生きています。そんな機会には人生を振り返り、新しい人生の目標に思いを馳せた方も大勢いらっしゃることでしょう。誕生日は、人生という時の歩みを過去から未来へと個人が結ぶ記念すべき時になっています。そんな時の歩みの役割を知ると、年末は地球に住むすべての人間にとって、過去から未来へ、生きる時間を新たにする記念すべき時の歩みであることにも気づかされます。国家のような大きな集団にとっても、自分が属する社会の人々にとっても、家族にとっても、年末はそれぞれの過去と新しい年を迎える未来を結ぶ不可欠で大切な“今”となっているのです。

過去を振り返り、未来を考える人間の営みを捉えた「温故知新」という表現があります。

国語辞典を開くと「古くからの伝えを大切にして、新しい知識を得て行く」と説明されています。『論語』で孔子が述べた言葉で、人を教える師の生き方を述べたと言われ、過去と未来を結ぶ現在である“今”を師としてどう生きるかを端的に示した孔子の言葉としてよく知られています。子どもの頃、12月を意味する師走は、人を教える師でもある僧侶が年末の多忙な行事に追われて走って過ごす月を意味していると聞いたことがあります。真偽はともかく、今年も師走を迎えて、「ゆく年」に「くる年」にまで思いを馳せる、時の歩みに接し、過去と未来を結ぶ営みができる今を大切に生きようと願って今月のコラムを終わります。

多摩六都科学館の庭で見られる「時」を知る展示。木々の葉が少しずつ色づいてきました(11月28日撮影)

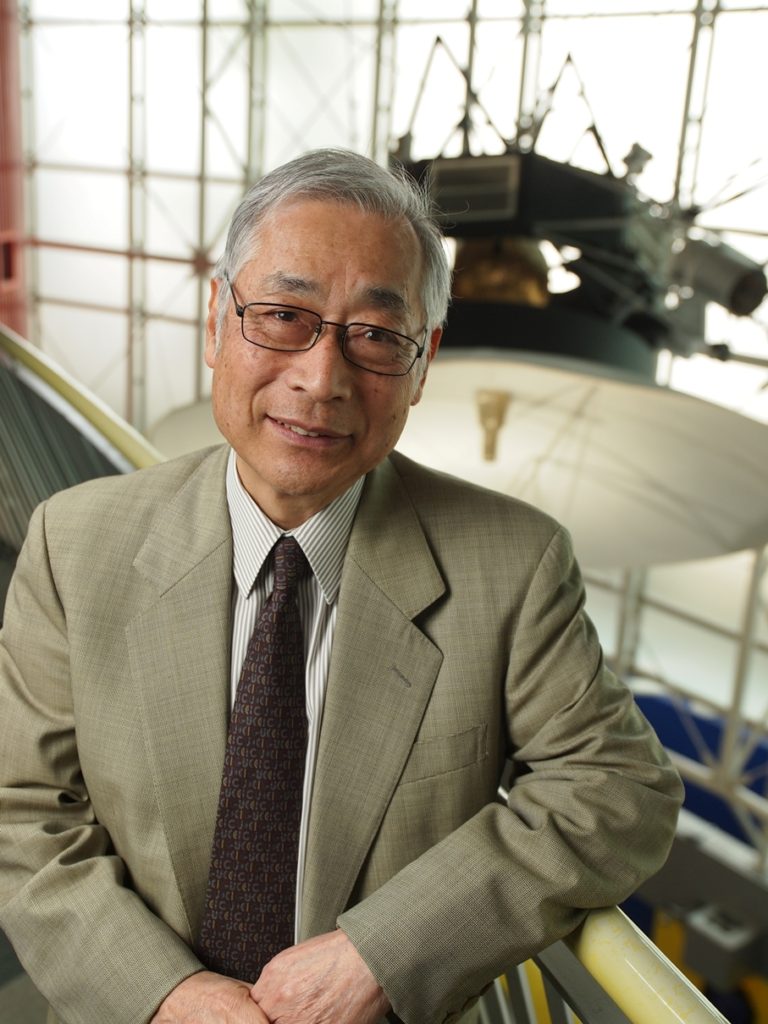

髙柳雄一(たかやなぎ ゆういち)

1939 年4月、富山県生まれ。

1964年、東京大学理学部物理学科卒業。1966年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)にて科学系教育番組のディレクターを務める。1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフプロデューサーなどを歴任し1994年からNHK解説委員。高エネルギー加速器研究機構教授(2001年~)、電気通信大学教授(2003年~)を経て、2004年4月、多摩六都科学館館長に就任。2008年4月、平成20年度文部科学大臣表彰(科学技術賞理解増進部門)。