この季節、私は子どもの頃から、夏休みに入る前、梅雨明け後の夜空の星々への思いを馳せた行事として、毎年さまざまな七夕の集いに接して来たことを思い出します。

親の職場の移動に従って転校して過ごした富山市、奈良市、和歌山市では、七夕の行事には小学生として参加しました。多くの場合、教室で出会った仲間たちと笹の枝に願い事を書いた短冊を吊るして、七夕の夜を迎えたことを覚えています。地上の風景は場所ごとに異なっていましたが、晴れた夜に見た七夕の星々の世界はいつも変わらず、短冊に書かれた私たちの願いを全て受け入れてくれていると信じていました。

その後、日本の七夕が、中国の星空にまつわる織女星と彦星が、天の川を挟んで存在し、七夕の夜にだけ出会えるという故事来歴が日本に伝わって始まったことを知り、万葉集にも七夕の夜を謡った短歌が幾つも残されていることを学びました。さらに、社会的な行事としては、女性たちが織女星にあやかって手芸や裁縫の上達を願う乞巧奠(きっこうでん)と呼ばれている古代中国で始まった行事が、七夕の夜に奈良時代や平安時代に宮中で実施されていたことも知り、私たち庶民が短冊で願いごとを記す日本の七夕行事が江戸時代以降に始まったことを知ったのは大人になってからでした。

七夕の思い出を、願いを書いた短冊を笹に吊るす行事から書いてきましたが、短冊に書く願いは、いつも真剣に考えていたのは確かです。しかし、具体的に何を書いたのかと考えると、年を重ねたこともあり、今ではほとんど覚えていません。思い出せるのは、子どもの頃は自分が望むこと、願うこと、時には家族の願いを書いたことです。しかし高校生以降、就職し家族を持った頃に参加した七夕行事はあまり覚えていません。子どもが生まれ、成長し保育園や幼稚園の七夕行事に参加するようになって、再び七夕の行事を意識するようになったとも言えます。織女星と彦星の出会いに始まる七夕行事では、希望と願いに溢れた若い世代が主役となっているのは当然かもしれません。

多摩六都科学館館長を務め、いつも若い世代の方々に触れる機会を持ったお陰で、今年も、皆さんと共に七夕飾りを眺める季節が訪れました。私が今年書いた緑色の短冊には、星空の彼方に織女星と彦星とういう出会いを求める知性をもった人格を想像した古代の人々の営みを、地球外の知的生命との出会いを求めて探求する現代の科学者たちの営みに重ね、「地球外文明探査の実現を期待する」と書いてみました。

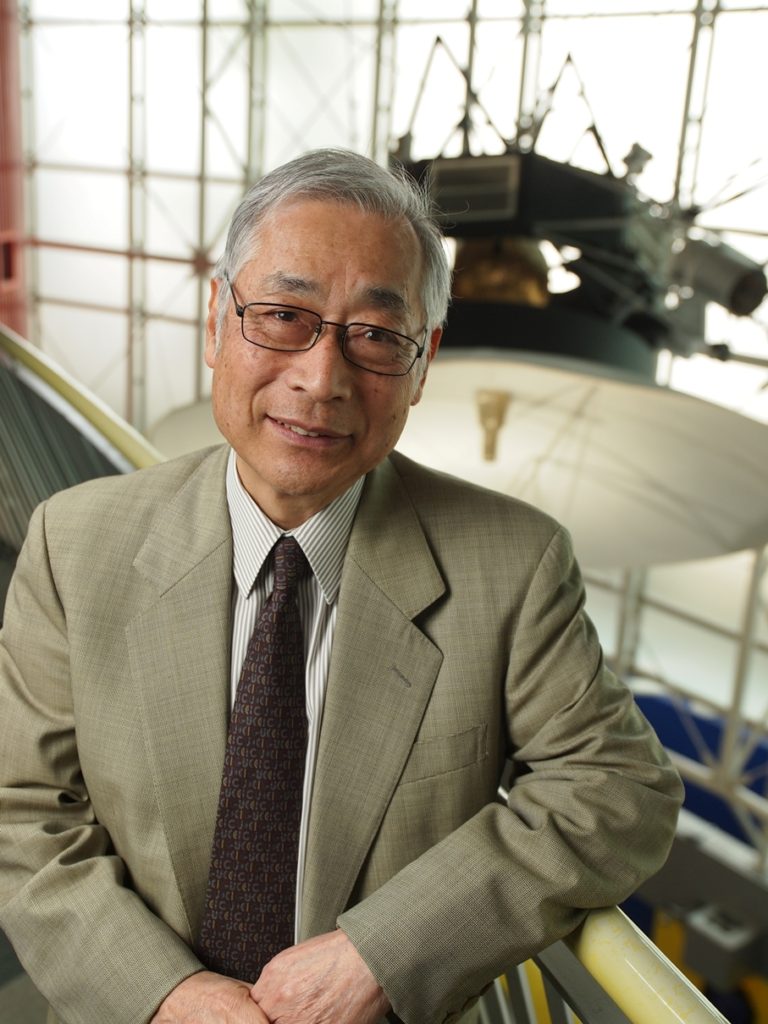

エントランスホールの七夕飾りの上には、現在、太陽系を離れて宇宙を飛行する宇宙探査機ボイジャー号の実大模型が展示されています。この探査機には、宇宙に住むかもしれない知的生命への地球人からメッセージが搭載されています。そんなことも意識して、今年の七夕の夜は宇宙へ想像の思いを馳せて頂ければと願っています。

髙柳雄一(たかやなぎ ゆういち)

1939 年4月、富山県生まれ。

1964年、東京大学理学部物理学科卒業。1966年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)にて科学系教育番組のディレクターを務める。1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフプロデューサーなどを歴任し1994年からNHK解説委員。高エネルギー加速器研究機構教授(2001年~)、電気通信大学教授(2003年~)を経て、2004年4月、多摩六都科学館館長に就任。2008年4月、平成20年度文部科学大臣表彰(科学技術賞理解増進部門)。