七夕の織姫と彦星、夏の大三角形を描く星々が空高く輝き、そこから地平線に連なった星々が天の川に沿っていることをプラネタリムで確認して楽しんだ夏の夜空に比べて、秋の星空は、頭の真上に輝く明るい星の数も少なくなり、寂しく感じることにも気づかされます。

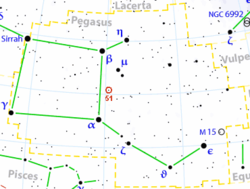

プラネタリウムで眺める秋の夜空では、天の川ぞいに位置したきらびやかな夏の星空が、西の地平線近くにかたむくと、頭上高く「ぺガスス座」の四辺形が大きな旗の様にかかっています。この四辺形は注目すると、少し横長に見える四角形です。その対角線を西北にのばせば、夏の大三角形の頂点をなす「はくちょう座」のデネブにとどきとどきます。ここら東北の夜空にむかって天の川が流れ、「ケフェウス座」、「カシオペア座」、「ペルセウス座」へと続いています。「ぺガスス座」の四辺形の周りには、「アンドロメダ座」や、「くじら座」があり、ギリシャ神話をご存知の方は、エチオピア王国のケフェウス王とカシオペア王妃の娘アンドロメダが化け「くじら」に襲われる瞬間、天馬ペガサスに乗って現れた勇士ペルセウスが姫を助けたロマンに満ちたドラマが、秋の星空には散りばめられていることに思いを馳せるかもしれません。

今月、多摩六都科学館のプラネタリウムでは中国星座を取上げています。中国星座ではキトラ古墳の北壁に描かれた玄武の亀が見上げる夜空の天井に「ペガスス座」の四辺形が位置しています。この四辺形の南北を結ぶ東側の辺をつくる星は中国の28宿では壁宿、西側の辺をつくる星は室宿と呼ばれています。四辺形を囲む星々を、壁宿と室宿と表現した古代中国の人々も秋の夜空の四辺形に注目していたことが良く分かります。

秋の目立たない星空にまで、地上の人々が思い描いてきた星座が織りなす世界を辿ると、地球人が持つ果てしない想像力を広げてきた人間の営みにも驚かされます。星空の背後にまで広がった想像の世界は人間にとっては重要な好奇心の対象でした。好奇心が捉えた不思議を解明した科学の営みを、地球人は現代科学の成果として共有しています。

今年、ノーベル物理学賞を受賞したスイスにあるジュネーブ大学のミシェル・マイヨール博士とディディエ・ケロー博士は、「ペガスス座」に輝く、ある星を回る惑星の存在を1995年に発見しました。この観測は太陽の様な星の周りの惑星の存在を世界で初めての発見として、その後、宇宙に潜む太陽系以外の惑星探査を導いたことで高く評価されています。それ以来、太陽系以外で、現在まで4000個以上もの惑星が続々と発見されています。そして、観測技術が進んだ結果、地球の大きさで表面に液体の水があり、生命が存在する惑星を発見することは研究者にとって重要なテーマとなっています。いつの日か、宇宙に地球のような生き物が住む世界が見つかるかもしれません。

宇宙には、地球以外にも、人類のように自分の住む世界の不思議を探り、その際、手に入れた知識や体験を、仲間と共に生かして文明や文化を生み出す宇宙人ともよべる生き物が存在してもおかしくはないと思える時代に私達は生きているのです。

今年の秋は、ひっそりと輝く星々の背後に潜む地球人の想像力と好奇心にまで思いを馳せて眺めて見るのも楽しいかもしれません。

—

高柳 雄一(たかやなぎ ゆういち)

1939 年4月、富山県生まれ。1964年、東京大学理学部物理学科卒業。1966年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)にて科 学系教育番組のディレクターを務める。1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフプロデューサーなどを 歴任し、1994年からNHK解説委員。

高エネルギー加速器研究機構教授(2001年~)、電気通信大学教授(2003年~)を経て、2004年4月、多摩六都科学館館長に就任。 2008年4月、平成20年度文部科学大臣表彰(科学技術賞理解増進部門)