昨年夏、国際科学光学ネットワーク(ISON)に属するロシアの天文台で木星軌道の外側で発見された彗星が宇宙科学者の間で大きな話題になっています。この彗星は発見した組織名からアイソン彗星と呼ばれています。アイソン彗星が注目を集める理由は、この彗星が日本時間で11月29日に太陽表面から120万キロという距離まで接近して通過する「太陽をかすめる彗星」(サングレイザー)と呼ばれる彗星であることです。

一般に彗星と聞くと、ほうき星という言葉を思い浮かべる人が多いと思います。この時、思い描く彗星は丸く輝くコマと呼ばれる彗星の頭とそこから吹き流れる長い彗星の尾が夜空に広がる姿でしょう。私はこの姿を「尾頭付き」と説明しています。ほうき星は地上から見える尾頭付き彗星の姿を夜空に浮かぶほうきの形として捉えたもので、昔の人々が肉眼で見た彗星がほうきにも見える尾頭付きの姿となっていたことを物語っています。

彗星は何時も尾頭が目立つ姿をしているわけではありません。宇宙からのハレー彗星の観測などで、彗星の本体は岩石やチリを多量に含んだ核と呼ばれる巨大な氷の塊であることが分かっています。この彗星の核が太陽系の内側に入ってくると、太陽熱の影響を受け、氷の固体成分が直接気体に変わり、核の周りにガスとチリが取り巻く彗星のコマと呼ばれる頭が生まれるのです。そしてガスとチリの一部は太陽からの粒子の風などの影響で吹き流され尾に成長します。太陽熱は太陽に近いほど強くなりますから、太陽をかすめる彗星にはとても見事な尾頭付きほうき星の姿を期待できることが分かります。

アイソン彗星の氷の核の大きさはこれまでの観測で5Km~6KM程度だと推定されています。今年4月ハッブル宇宙望遠鏡で捉えた画像ではコマと呼ばれる彗星の頭の大きさは約5千Km、チリの尾は9万Km以上にも延びていました。この時、アイソン彗星は木星軌道の内側に入っていましたが、すでに立派な尾頭を持つほうき星の姿をしています。

アイソン彗星の核を包むコマのガスは今年6月、スピッツアー赤外線望遠鏡で既に観測されています。この時、コマには二酸化炭素ガスとチリが確認されていますが、まだ水蒸気は含まれていません。彗星の核の氷成分の8割を占める水が水蒸気に変わり出すと、彗星のコマはさらに大きく膨らみます。そんな場所が木星軌道と火星軌道の間にあります。彗星が太陽にそこまで近づくと、太陽熱の影響で水の氷が気体になり始める場所があるのです。

現在、アイソン彗星のそんな変化を捉えようと宇宙からの観測計画が進行中です。10月1日、アイソン彗星は火星に約1千万Kmまで最接近します。この時、火星は、多量の水蒸気に包まれ大きく変身したアイソン彗星を観測する最適の場所になります。このチャンスを活かすため火星を回る軌道上にある火星探査機マーズ・リコネイサンス・オービター、火星表面の地形や地質を探査中の火星探査車キュリオシティ、さらにはまだ現役の火星探査車オポチュニティのカメラを10月1日、あるいはそれ以前からアイソン彗星観測に使う計画が進行中です。

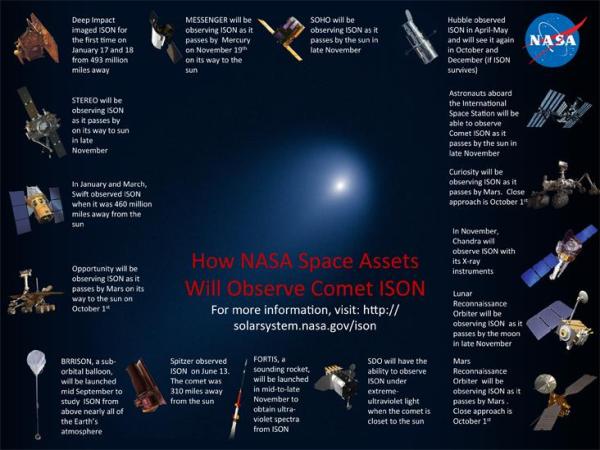

アイソン彗星の宇宙からの観測で科学者がさらに興味を持つのは、この彗星がさらに太陽に近づき、太陽面をかすめる際の様子です。それには地球軌道上で太陽のほぼ反対側に位置する二つの太陽地球空間観測衛星ステレオが11月下旬から観測を開始、地球を周回するハッブル宇宙望遠鏡は10月から12月までの観測計画を持ち、地球軌道よりも太陽に近い所では太陽に一番近い惑星・水星を現在周回している水星探査機メッセンジャーが水星軌道に接近するアイソン彗星を11月19日に観測予定です。そして、最大の山場、11月29日の太陽表面最接近時は、世界中の太陽観測衛星が、それぞれの機器の特性を活かした彗星観測を全開します。中でも太陽・太陽圏観測衛星SOHOには中心の太陽光を遮り太陽周辺を観測するカメラがあり、太陽面を通過するアイソン彗星の連続撮影は、彗星の宇宙生中継として、WEBで誰もが眺められる秋の大イベントになるはずです。宇宙からの観測計画では、このほか日本も国際宇宙ステーションから高精細度カメラでの撮影計画があります。興味のある方は宇宙からのアイソン彗星観測網をNASAのWEB画像から紹介しておきますのでご覧ください。

太陽をかすめる彗星は歴史上尾頭が目立つほうき星として地上でも大彗星としていくつも観測の記録が残されてきました。NASAのWEBによると、これまでの記録でアイソン彗星と軌道が似た太陽をかすめる彗星としては1680年の大彗星が紹介されています。この大彗星はドイツの天文学者ゴットフリート・キルヒが1680年11月14日に望遠鏡で発見し、キルヒ彗星と呼ばれています。キルヒ彗星はニュートンも軌道を詳しく調べたことで知られ、12月18日には太陽表面に93万Kmまで接近し、地上では12月29日に最大光度に達しました。当時ロッテルダムで描かれた絵画を見ると夜空に巨大な長い尾を引いた大彗星が年末を迎えた人々を大いに驚かせたに違いないと想像できます。

地球にアイソン彗星が最接近するのは太陽をかすめた後の12月26日です。この時は地球から約6千万Km少しまでしか接近しません。アイソン彗星は地上から、どう見えるのでしょうか? 太陽をかすめる彗星は太陽面通過の際大きく変化が予想されます。結果によっては1680年の大彗星のように今年の年末の大きな話題になるかもしれません。

アイソン彗星もキルヒ彗星も太陽をかすめた後は宇宙に戻り、二度と太陽系内に戻らないことが判明しています。アイソン彗星は私たちの文明と一回だけの出会いで宇宙に戻ります。この一回限りの彗星との出会いを利用し、現在使える宇宙にある科学探査機を総動員して彗星観測を進める科学の営みを知るとき、宇宙に対する人間の好奇心は留まるところが無いことを示しているようにも思えてなりません。

画像出典:NASA

——————–

高柳 雄一(たかやなぎ ゆういち)

1939 年4月富山県生まれ。1964年、東京大学理学部物理学科卒業。1966年、東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)にて科学 系教育番組のディレクターを務める。1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフ・プロデューサーなどを 歴任し、1994年からNHK解説委員。

高エネルギー加速器研究機構教授(2001年~)、電気通信大学教授(2003年~)を経て、2004年4月、多摩六都科学館館長に就任。

2008年4月、平成20年度文部科学大臣表彰(科学技術賞理解増進部門)