新年が、新たな春の到来を家族や知人、さらには仕事仲間と喜びを共有できる時であることに気づくと、賀正、新春など、お正月に取り交わされる多様な挨拶の役割も想像できます。

人間の暮らしの中で、挨拶は地球に住む人類全体にとって共通の営みかもしれません。宇宙にいるかもしれない知性を持つ生命体へのメッセージとして、現在、太陽系を離れつつある二つの無人探査機VOYAGERが運んでいるゴールデン・レコードの中に、人類の歴史上使われた言葉も含めて55にも及ぶ民族の言葉で挨拶が録音されていることも頷けます。

1月4日から多摩六都科学館のプラネタリウム、サイエンスエッグで上映されている大型映像「VOYGAER ボイジャー 終わりなき旅」では、1977年の8月20日、そして9月5日、木星や土星などの外惑星の探査を目指し地球から旅立った二つのVOYAGERが太陽系の中で果たした数々の新発見を印象深く紹介しています。

現在、二つのVOYGAERは太陽系の彼方にある星々の世界を目指していますが、その無人探査機の機体には先に述べたゴールデン・レコードが取り付けられていて、いつの日か宇宙の何処かで出会うかもしれない知性を持つ生命体への地球人からのメッセージが記録されています。番組の最後でも紹介されていますが、このメッセージを宇宙にいるかもしれない知性を持つ生命体へ届けることがVOYGAER最後のミッションになっています。

多摩六都科学館のエントランスホールに立つと、天井から吊り下げられたVOYGAERの実物大模型を見つけることができます。地球との交信で活躍した大きな丸いアンテナが目立ちますが、プラネタリウム入口に続く通路からはアンテナ背後にある10角形の黒い機体が見えます。この一面に丸く金色のゴールデン・レコードのジャケットを発見できます。

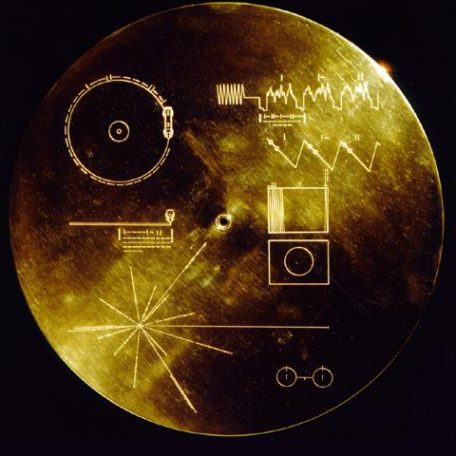

▲VOYAGER1号に付けられたゴールデンレコードの様子(ウィキペディアより)

ゴールデン・レコードには1977年当時、音の記録に使われていたアナログ・レコード方式で音や画像が記録されています。レコードの再生には針が必要です。VOYGAERにはゴールデン・レコードの再生に使う針も積まれていて、ジャケット表面の左側上部の画像には

再生に必要な針の置き方が描かれています。また右側上部には、レコードの溝に音や画像がどの様に記録されているのか、再生に役立つ情報もまとめられています。ジャケット下部には宇宙で太陽系の位置を探すとき役立つパルサーと呼ばれる天体の配置と、宇宙ではありふれた水素原子の電子が持つエネルギー状態も記しています。知性を持つ生命体なら、こうした情報をうまく生かして、ゴールデン・レコードを再生できると期待しました。

最後にゴールデン・レコードに記録された音と画像について紹介しておきましょう。

ゴールデン・レコードに収められた内容は、コーネル大学のカール・セイガン博士を委員長とする委員会によって決められました。セーガン博士たちは115枚の画像と波、風、雷、鳥や鯨など動物の鳴き声などの多くの自然音を集めました。さらに様々な文化や時代の音楽、55種類の言語の挨拶、1977年当時のジミー・カーター大統領と国際連合事務総長クルト・ヴァルトハイムからのメッセージなども加えられました。音楽では有名なバッハのブランデンブルク協奏曲なども取り上げられています。

日本語の挨拶では「こんにちは、お元気ですか」が収録されています。日本の曲では尺八の曲で「鶴の巣籠り」が収録されています。画像では「アレシボ天文台とその直径を記入したもの」が収録されていましたが、以前このコラムで紹介した様に、今は直径305メートルの電波望遠鏡は崩壊して地上から姿を消してしまいました。

1998年8月28日、ニューヨークのあるホテルで、私はゴールデン・レコードの収録内容を決める委員会でカール・セイガン博士と共に活躍したアン・ドルーヤンさんにお会いしました。彼女は博士が人類の惑星探査の意義を社会に訴えて評判になったテレビ番組の制作を担当し、後にカール・セイガン博士の奥さんになった方です。ある本の企画でゴールデン・レコードの内容が決められた経緯を伺うためでした。

コラムを書きながらその時のアン・ドルーヤンさんの言葉を思い出します。

「1977年は核兵器競争がソ連とアメリカの間で激化して収拾がつかなくなっていた年なんです。この競争はすべての環境の脅威になっていましたし、人類の未来に危機感も生まれていました。そんな中でVOYGAERにどんなメッセージを載せるかという仕事をしていた私たちは、まるで聖書の「ノアの方船」を用意しているようだと感じていたんです。そして、私はVOYGAERに載せるイメージの記録のうち10億年後も残りそうなものは、音楽、つまり、音だと考えました。」

VOYAGERが地球を旅たって45年ほど経ちました。地球文明はその後、核戦争以外にも様々な危機的課題に出会って来ました。新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延、地球温暖化、食料エネルギーの枯渇など、現在、人類が取り組んでいるいくつものSDGs(持続可能な開発目標)を意識すると、人類の未来に対する新たな危機感をいくつも発見します。

星々の世界を行くVOYAGERですが、現在、太陽から最も離れた宇宙を進行中のVOYGAER1号は、約4万年後に「きりん座」にあるグリーゼ445と呼ばれる星の1.6光年離れた辺りを通過するそうです。星々との接近した出会いは希と予想されているだけに、宇宙にいるかもしれない知性を持つ生命体に出会う可能性はほとんど無さそうにも思えます。

いずれにしても、星々の世界を旅するVOYAGERが届ける地球文明が何時の日か宇宙の知性体に出会うことを期待しながらも、地球に住む私たちが地球文明の持続に努める営みを少しでも実りあるものにしたいと願ってやみません。

高柳 雄一(たかやなぎ ゆういち)

1939 年4月、富山県生まれ。1964年、東京大学理学部物理学科卒業。1966年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、日本放送協会(NHK)にて科学系教育番組のディレクターを務める。1980年から2年間、英国放送協会(BBC)へ出向。その後、NHKスペシャル番組部チーフプロデューサーなどを歴任し、1994年からNHK解説委員。

高エネルギー加速器研究機構教授(2001年~)、電気通信大学教授(2003年~)を経て、2004年4月、多摩六都科学館館長に就任。2008年4月、平成20年度文部科学大臣表彰(科学技術賞理解増進部門)