1/19(日)、大人のバイオカフェ 発酵の科学:新春新酒セミナーを開催しました。

麹菌の研究者である中島春紫教授(明治大学農学部農芸化学科)による講座では、科学の視点から日本酒の歴史や、日本酒づくりに欠かせない麹菌、日本酒独特のメカニズムについて学びました。

前半は、日本酒づくりの工程においての役割や、酒の種類の違いについて学びました。

後半は、5種類のお酒をテイスティングしながら、麹菌の働きにより生まれる味や香り、見た目の違いなどを実感することができました。参加者のみなさんは、メモをとりながら熱心に耳を傾けていました。

麹菌がデンプンを糖化した後、酵母が糖をアルコールに変化させます。中島先生は「酵母が出したアルコールの中で溺れてしまい、麹菌がかわいそう」など、麹菌愛あふれる印象的なことばを交えながら、お酒と麹菌の奥深い世界を語られました。

今回は、生原酒を含む5種類をテイスティング。中島先生が「お酒には違いはありますが、まずはその味わいを楽しみましょう」と話すと、会場は和やかな空気に包まれ、更にいろいろな質問が飛び交いました。

講師 中島春紫教授 (明治大学農学部農芸化学科)

多摩六都科学館では、食などに関する身近なテーマを扱うバイオカフェを、NPO法人くらしとバイオ21と共催しています。今回の講座内容は、酒類の試飲を含むため、当選者本人のみの参加に限定し、参加者の年齢制限・年齢確認、徒歩または公共交通機関での来館・移動を参加条件として実施しました。

<講座の様子>

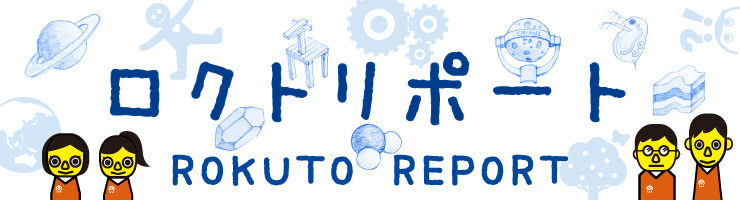

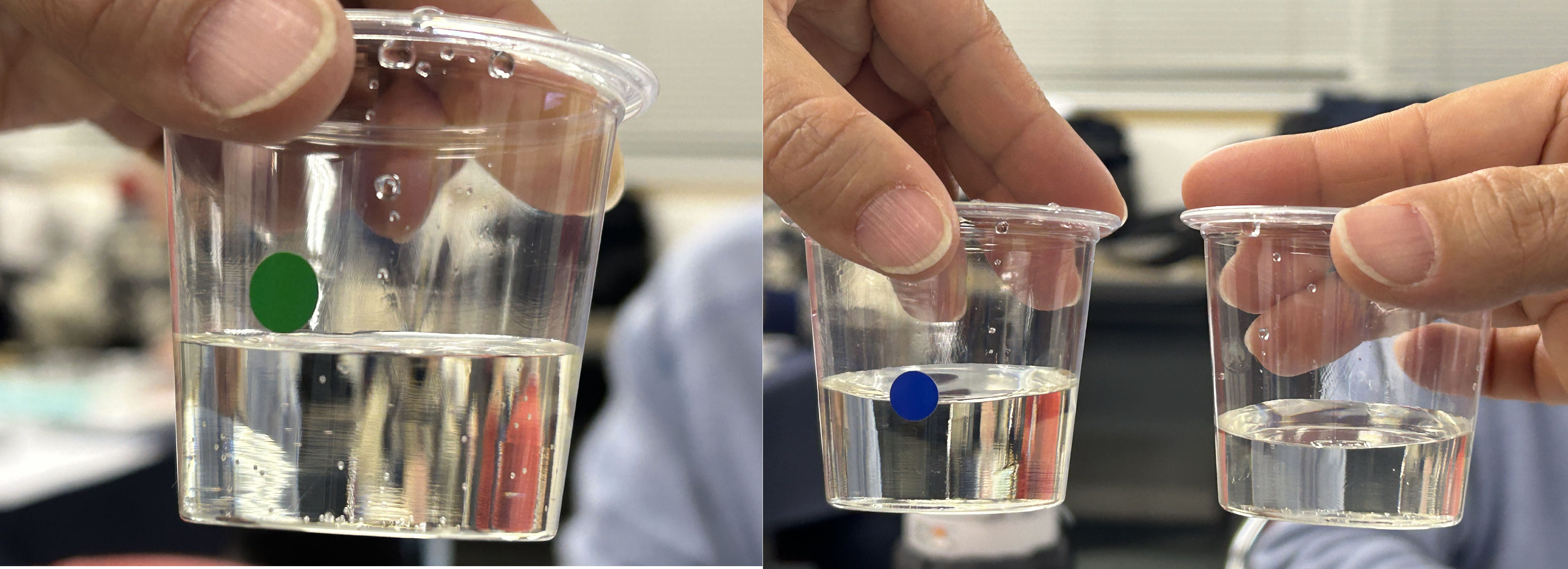

5種類の日本酒を試飲し、水で口をすすぎながら違いを確かめた。東村山市にある酒蔵の生原酒も用意。

5種類の日本酒を試飲し、水で口をすすぎながら違いを確かめた。東村山市にある酒蔵の生原酒も用意。

テイスティングした日本酒のなかでも、生原酒(左)は麹菌が生きているので、特に口当たりが違うことを体感できました。

テイスティングした日本酒のなかでも、生原酒(左)は麹菌が生きているので、特に口当たりが違うことを体感できました。

当館のカフェ「ロクトショクドウ」に特注したおつまみを食べながら、どんな料理にどの日本酒が合うかなどで、各テーブルが盛り上がりました。

当館のカフェ「ロクトショクドウ」に特注したおつまみを食べながら、どんな料理にどの日本酒が合うかなどで、各テーブルが盛り上がりました。