2025年6月21日・22日の2日間にわたり、〈大人向け講座〉レッジョ・アプローチにふれてみる を開催しました。今回の講座には多くの熱意ある参加者が集まり、学びに対する関心の高さが会場全体に満ちていました。レッジョ・アプローチに向き合う、濃密な2日間となりました。本レポートでは、その1日目(6月21日)の様子をお伝えします。(2日目のレポートはコチラ)

講師は<Qua(クワ) Qua(クワ)ワークショップ>でもお世話になっている、石井 希代子(イタリア幼児教育実践研究家)さん、箱田 玲子(五感を育むアトリエ木のね主宰)さん、当館スタッフ佐々木の3名が担当しました。

イベント概要はコチラをご覧ください。

1日目 AM 座学の時間

「レッジョ教育について」石井さん

講座のはじまりは、4年間レッジョ・エミリア市に滞在されていた石井希代子さんによる講義からスタートしました。

石井さんからは、レッジョ教育の哲学やその成り立ち、歴史的背景に加え、それを支える地域の文化や市民の共同性について、現地での経験を交えながら丁寧にお話しいただきました。

講義では、教育実践の基盤となる哲学的な視点にも触れられ、「子どもの事実に学ぶ」という姿勢、教師・市民との協働的な関係性、そして創造性を育む方法論など、多岐にわたるテーマが扱われました。また、レッジョ教育の象徴的な詩として知られるマラグッツィの「100の言葉」にも言及があり、子どもの豊かな表現力を具体的な実例とともに紐解いてくださいました。スライドには、現地で撮影されたたくさんの写真もあり、レッジョ・エミリア市の美味しそうな料理や風景なども紹介され、教育だけでなく、文化そのものとしてのレッジョを感じられる時間となりました。

参加者の半数以上が保育関係者ということもあり、講義後の質疑応答では「レッジョの実践を、どう自分たちの現場に取り入れていくか」といったテーマで活発な対話が交わされました。

石井さんに質問を投げかける参加者

「ローリス・マラグッツィ国際センター(ドキュメンテーションセンター)について」佐々木

当館の理工グループ佐々木が、2024年11月に行われたレッジョ・エミリア市での研修を報告しました。個人的に驚いたドキュメンテーションセンターという施設を中心にお話させていただきました。ドキュメンテーションとは、教師が日々の子ども達の活動を、子どもの言葉・作品、写真、スケッチ、動画などで記録したもので、活動を深めていく際に活用されます。用途や目的により様々な形式がありました。センターにはレッジョ・エミリア市の市立の幼児学校で行われた活動が全て保存されていました。センターの方の「過去から未来を創造する場」という言葉が印象的だったことを共有させてもらいました。

「レッジョの幼児学校や交際センター、レミダのアトリエについて」箱田さん

箱田さんも11月にレッジョ・エミリア市に研修に行かれたので、その時の現地の様子を共有しました。箱田さんは0〜100歳の人々とアート関わり数々の教育現場等で30年以上、実践をされているのでアートの環境のプロの目線で話をされました。箱田さんは、レッジョ・エミリア市でもパンタレイという団体の幼児学校を中心に視察されました。パンタレイの幼児学校は、会社の事務所だった建物を改造してつくられたりしているところもあり、建築や立地としては恵まれた環境ではない場所もあるようですが、、無機質な階段の壁に、かつて子どもたちが「目」について探究したプロジェクトで使われた巨大な人の目のパネルを大胆に配置していたり、窓ガラスに子どもの描いた絵を拡大して貼るなど、空間そのものを「子どもたちの表現」で満たす工夫が随所に見られたとのことです。子どもアートのプロとしての着眼点で、具体例を写真やスケッチなどで分かりやすく共有して頂きました。

素材について話をしている箱田さん

「アトリエやアート活動の環境設定」箱田さん

箱田さんからは、更に日本でご自身が長年取り組まれてきたアトリエやアート活動の環境設定についてもお話しいただきました。実際の活動現場の写真をスライドで見せていただきながら、素材の選び方、空間のつくり方、子どもとの関わり方について、豊富な実践事例をもとにわかりやすく解説されました。30年ほどの経験から、幅広いテーマで実践例を紹介頂きました。「見立て遊び」をテーマにした実践では、つけまつげでハリネズミや指サックのイソギンチャクなど様々な表現が生まれたようです。

「レッジョの幼児学校の環境設定」石井さん

石井さんは4年間のレッジョ・エミリア市滞在から帰国された後も、年に2回はレッジョ・エミリア市に行かれています。今年も春に行かれていて、講座の2日前に帰国されたばかりという臨場感のある報告となりました。石井さんと繋がりのある幼児学校の環境設定の写真をたくさん共有してくださいました。セミの抜け殻から始まったプロジェクトの展示は、中心に配置されたセミの抜け殻に照明をあてた展示で、その周りに子どもの絵や言葉などがキレイに並べられていました。展示のデザイン性の高さに驚かされました。

1日目 PM 探究の時間

大人が楽しみ事が大切!という事で、参加者は自分たちで素材・環境を探究しました。今回は5つのエリアに分けましました。

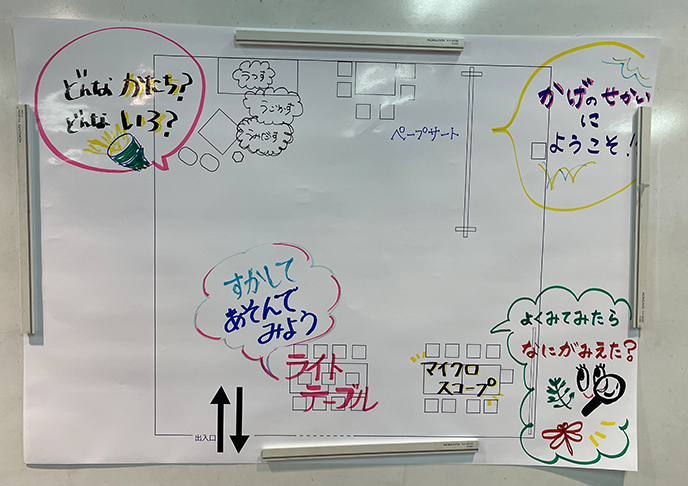

5つのエリアについて

会場はイベントホールといって、企画展などを開催する部屋です。この部屋は「窓がない」「天井が高い」という特徴があります。窓がない部屋で「光」をコントロールすることが容易という特徴を生かし、「光(と影)」をテーマにしました。光を扱うもので、以前QuaQuaワークショップ(詳細はコチラ)で行ったものから5つのエリアテーマを選びました。

光と影の探究エリア(左) ペープサート用のスクリーン( 右上)光と影の探究エリア( 右下)

ライトテーブルエリア(左)マイクロスコープ・虫メガネエリア(右)

それぞれのエリアに合いそうな素材や画材を選んで置きました。今回は、なるべく参加者の皆さんが帰ってからもすぐに実践できるように、100円均一で購入した素材など身近にありそうなものを選びました。ライトテーブルのエリアには色の変化や色にフォーカスした表現がしやすいようにカラフルな色紙と色とりどりのクーピー、マイクロスコープのエリアには細かなカタチまで描きこめるようにコピー用紙と2種類の太さの黒のサインペンを置きました。

探究の前に

まずは、ペープサート用の黒紙をみんなで切りました。「抽象度の高いカタチの方が創造が膨らんでいくのにで、なるべく抽象度が高くなるような適当なカタチを意識しましょう。そして、ゴミがなるべく出ないように、切った紙、どちらも使えるようにしてみましょう。」との箱田さんのアドバイスにより、みなさん自由に切っていました。

部屋が明るいうちに箱田さんの「色の展示」を鑑賞しました。よくよく見ると、身近なものばかりが並んでいるのですが、キレイに色のグラデーションで並べるととても見ごたえがあります。同じ「赤」でも、消火器の赤とリボンの赤では違いがあることに気づきます。

みなさん、色の展示の写真をたくさん撮っていました。

部屋を暗くして、エリアごとにツアー形式で周りました。

大人の探究

3~4人ずつのグループで活動をしました。グループごとに、全てのエリアを順番に探究しました。

参加者のみなさんは好奇心が強い方が多いのと、学ぶ意欲に溢れている方々からなのか、とても目を輝かせながら楽しんで探究していました。探究を通し、グループメンバー同士、とても距離が近くなったようで楽しさや発見を会話しながら深めていました。

シェアタイム

「こんなことを発見した!」「こんなことを発見できそう」など、探究したことをシェアしてもらいました。

【参加者のことば】

・同じものでも、違う見え方がある。素材の多さってとても大事。

・光の当て方だけでだいぶ違う。ライトだけで楽しい。アニメーションして遊び、ショートムービーまで撮れた!

・あっという間だった。大人も楽しめた!

・マイクロスコープでトンボの翅の中に四角形と五角形を発見した。

・(ペープサートで)同じ紙でも何個かの動物に見えてきた。自然と話ができた。物語性がある。遊びも生まれそう。

・グループの人の意見で見え方が変わることもあった。

・自分が好きにできるから楽しい。

・わくわくした!このわくわくは個と個の距離を縮めると感じた。

・グループでまわるので人の意見を聞けたり、自分の意見と交換できた。

・間違いがないので、どんどん試すことができる。いつも自信がないのですが、間違いがないので否定もないので、試すことができた。

・(マイクロスコープ)千代紙の繊維が織物みたいですごかった。

・(ペープサートをしていて)グループの人が「ここに未来がある」と言って、世界が広がった。

・(ペープサート)ウサギが乗り物に乗って飛んで行った。

・光の当て方で、くっきり見えたり、見えなかったりした。

たくさんの発見が共有されました。翌日は、このエリアで子どもたちが遊ぶので、その時、大人はどう子どもと関わるのかについても考えました。石井さんからは「新しい空間・環境にすぐ反応する子どもばかりではなく、じーっと観察して考えてから動く子もいるので、『待つ』ことが大事」だという言葉もありました。「誘導しない」「子どもの先回りをしない」関わり方を考えましょう。という言葉は繰り返し出てきていました。

マップ・環境設定の仕上げ

各グループごとに担当エリアを決め、翌日の子どもたちを迎えるために環境設定の仕上げをしました。最後にこの部屋のマップに、各エリアのキャッチコピーを書いてもらい、1日目が終了しました。

つづき(2日目の様子)はコチラから