スライムの開発をしている当館スタッフの佐々木、瀬戸秀紀博士(高エネルギー加速器研究機構(KEK)名誉教授)、富永大輝博士(一般財団法人 総合科学研究機構(CROSS)中性子科学センター)が、スライムについての研究をしました。この成果は、2025年7月7日にKEK ReportとしてKEKより出版されました。この論文の一部を、佐々木がわかりやすく説明します。

公開された論文はコチラから読むことができます。

スライム研究のきっかけ

当館では、協力協定を結んでいる高エネルギー加速器研究機構(KEK)の研究者をお招きし、講演会や体験イベントを定期的に開催しています。2017年、当館で開催した実験教室をきっかけに、ソフトマター研究者の瀬戸秀紀博士と出会い、スライムの科学的な疑問を相談したことから研究が始まりました。瀬戸先生の紹介でハイドロゲル専門の富永大輝博士ともつながり、お二人とともに研究を進めていきました。

水ってかたい?やわらかい?

みなさん、スライムを触ったことはありますか?ぷにぷにして、のびて、つかみどころがない…そんなスライムは、「やわらかい」と感じる人が多いと思います。実際、私も最初は「スライムはやわらかいもの」だと思っていました。

でも、先生に最初に言われたことは、「物のやわらかさを測るのはとても難しい」ということでした。

先生:「たとえば、水。水ってやわらかい?それとも、かたい?」

佐々木:「ん〜、やわらかい…ですかね?」

先生:「たしかに、お風呂にそ〜っと入れば水はやわらかく感じますよね。でも、すごく高いところからプールに飛び込んだらどうなると思う?」

佐々木:「打ち方が悪かったら、ケガするくらい、水が“かたい地面”みたいに感じるかもしれません…!」

(左)水面をたたきつけると、水はかたく感じる。(右)水をそっとすくうと、水はやわらかく感じる。

スライムも触りかたを変えると、やわらかく感じたり、かたく感じたり、違った印象を持ちます。こんなふうに、スライムのように「液体のように流れる粘性」と「固体のように形を保つ弾性」の両方をもつ物質のことを、粘弾性物質といいます。そして、こういった不思議な性質をもつ“やわらかいモノ”について研究する学問を、レオロジーと呼びます。レオロジーの世界では、「どう触るか?」「どのくらいの速さで力を加えるか?」といった“時間”を考えることがとても大事なんです。『やわらかさ』って、じつはとっても奥深いと知りました。

スライムには科学的な定義はない!

スライムを触ったことがある人なら、あの独特の触感を思い出せるのではないでしょうか。ぷにぷに、にゅるっと、たぷたぷ、どろ〜っと、もちもち、のびのび……。水のように流れるのに、しっかり手で握ると弾力も感じられます。手が濡れたような感覚があるのに、実際には濡れていない。不思議ですよね。言葉ではなかなか説明しきれない、なんとも奇妙な手触りです。ところが実は、「スライム」という言葉には科学的な定義がありません。これは正式な科学用語ではなく、「ぬるぬるしている」「どろどろしている」と感じられる物体を、広く「スライム」と呼んでいるだけなのです。

しかし、この「〜と感じる」というのは主観的なものであり、人によって印象が異なります。ある人にとってはスライムに思えるものでも、別の人にはそう見えないかもしれません。つまり、「何がスライムなのか」を誰とでも共有するのは、意外と難しいのです。けれど、だからこそ「スライムとは何か?」をあらためて科学の目で見つめてみたくなったのです。

スライムを「数値」で表す!

今回の研究で一番大変だったのは、「スライムの触感」をレオロジーの言葉に置き換える作業でした。スライムを触ったときに感じる「ぷにぷにしてる」「もちもちしてる」といった感覚は、とても主観的なもので、これをそのままでは科学の言葉にはなりません。レオロジーの専門用語に変換できなければ、データとして“数値化”することができず、科学論文としてまとめることも難しいのです。そこで私は、自分が「どんなスライムが好きなのか?」「そのスライムのどこに“すごさ”を感じているのか?」をあらためて真剣に考え、試行錯誤しながらたくさんのスライムを試作しました。今回の論文では、まず「スライムとは何か?」をあらためて定義し、そのうえで、その感触をできるだけ丁寧にレオロジーの言葉に置き換えて表現しています。その部分にも注目して読んでみてください。

スライムは触り方を変えると性質が変わる

【論文の読み方ガイド】

■□目次□■

1.75種類のレシピ

2.ボンドはすごい!

3.グリセリンもすごい!

4.スライムの内部構造イメージ

1.75種類のレシピ

科学の世界では「再現性」がとても重要です。つまり、「誰がつくっても同じ結果が出ること」が求められます。スライムの場合も同じで、どんな人が同じ材料で作っても、似たような触感や性質のスライムにならなければなりません。そのために、まずは材料をひとつひとつ見直し、「どんな組み合わせや条件(濃度など)なら、安定してスライムが作れるのか?」を徹底的に調べました。さらに、「どんなスライムを比較すれば、“ベストなスライム”の特徴が見えてくるのか?」も考えながら、たくさんのスライムを試作しました。

論文には75種類のスライムレシピが掲載されていますが、実際に作った数はその約5倍、およそ380種類にもなります。しかも、同じスライム(特に“ベストスライム”)を何度も何度も再現しながら条件を調整していったので、研究全体では100リットル以上のスライムを作ったと思います。これだけの種類のスライムが登場するのも、この論文の見どころのひとつです。レシピも詳しく載せているので、「気になる!」と思った方は、ぜひご自身で作ってみてください。実際にそのスライムを触りながら論文を読むと、理解がぐっと深まるかもしれません。

2.ボンドはすごい!

【 研究の背景】木工用ボンドをスライムに混ぜるレシピはネット上に多く存在します。しかし、科学的に性質の変化を調べた論文は存在していませんでした。本研究では、ボンドを加えたスライムの物性変化を初めてデータをとり、可視化しました。

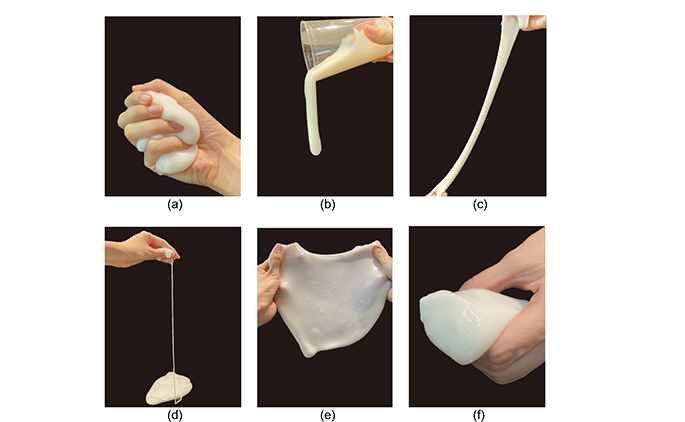

ボンドの効果①:やわらかくなり、伸びるようになる(論文25ページ)

官能検査(人の感覚による評価)

科学館スタッフ10人に「ボンドあり」と「なし」のスライムを触ってもらい比較。

結果:全員が「ボンド入りはやわらかい」と回答。

意義:機械データと人の感覚の両方からやわらかさを評価。

ボンドの効果②:「コシ」が出る(論文27ページ)

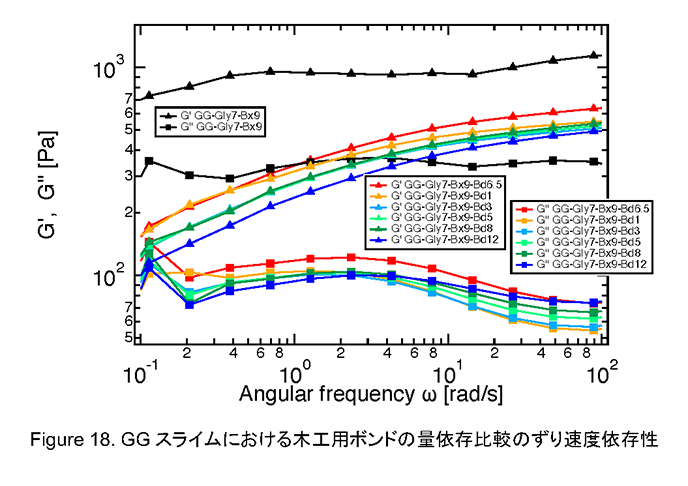

レオメーターによる測定(粘弾性の数値化)

ボンド量を少しずつ変えて、粘弾性(硬さと柔らかさのバランス)を測定。

結果:ボンドを増やすと基本的にはやわらかくなる傾向。しかし6.5gの時だけ、少し硬くなる不思議な現象が見られた(Figure18)。

意義:手触りで「ちょうどよい」と感じた分量が、機械のデータでも裏付けられた。感覚と数値の一致が嬉しい成果。

赤い線がボンドが6.5gのベストの量です。黒い線はボンドが入っていないスライムです。▲印の「G’の数値が下がる=やわらかい」ということです。

ボンドの効果③:分子構造が変化する(論文46ページ)

NMR測定(原子レベルの構造解析)三菱ケミカル株式会社の協力でNMR測定を実施。

結果:スライム中のホウ素に四配位と三配位の両方が存在。→ ボンドを入れると、ホウ素の構造が多様化している。

解釈:分子の組み換えが起きやすくなり、よく伸びる性質につながっている可能性。また、緩和時間の変化から、ボンド入りスライムの方が「ほんの少し硬い」=コシがあると分かった(Figure31・32)。

ボンドの効果④:凍りにくい(論文28ページ)

ボンドを加えると、スライム中の水の凍結温度が下がる。耐冷性が上がり、新素材として応用の可能性も期待できる。

ボンドのおまけ:ラメでも変わる?(論文38ページ)

「ボンドがやわらかくする理由」を探る仮説:「粒子」がやわらかさに関係しているのでは?実験:様々な微粒子を入れて比較。

結果:粒が入るとやわらかくなった。ただし、入れすぎると逆に硬くなることもあり、適量が重要。

面白ポイント:論文には未掲載のラメ実験は自由研究にもおすすめ!ラメのサイズや入れる量を変えると違いが出るかもしれません。

3.グリセリンもすごい!

【 研究の背景】グリセリンをスライムに加えると、よく伸びる、手につかない、凍りにくくなることは、2018年の論文でも報告されています。今回の研究では、その結果を再検証し、さらに応用を検討しました。

グリセリンの効果の再確認:実験の結果、やはりグリセリンを加えると、明らかに性質が大きく変化し良く伸びるようになりました。「入れた・入れない」でまったく別物のスライムになります。(論文23ページ、30ページ)

なぜグリセリンはすごいのか?: 分子の構造に注目しました。グリセリンにはOH基(ヒドロキシ基)が3つついて、この「OH基の数」や「付き方」が、スライムの柔らかさや粘りに関係していると考察しました。

糖分での代替実験「グリセリンに似たものを探せ!」(論文33ページ)

方法:グリセリンの分子構造に似た身近な6種類の糖分でスライムを作ってみた。グリセリンの代わりに入れ、スライムの伸びや柔らかさを比較。

結果:6種類すべてで、スライムがよく伸びることが確認できました。なかでもグルコースが最も効果的でした。グルコースはジュースなどにも含まれており、なんとコカ・コーラで代用可能!論文には載せていませんが、経験上、コーラ入りスライムがとてもよく伸びることがわかりました。 自由研究や実験教材としても面白いアプローチになると思います。

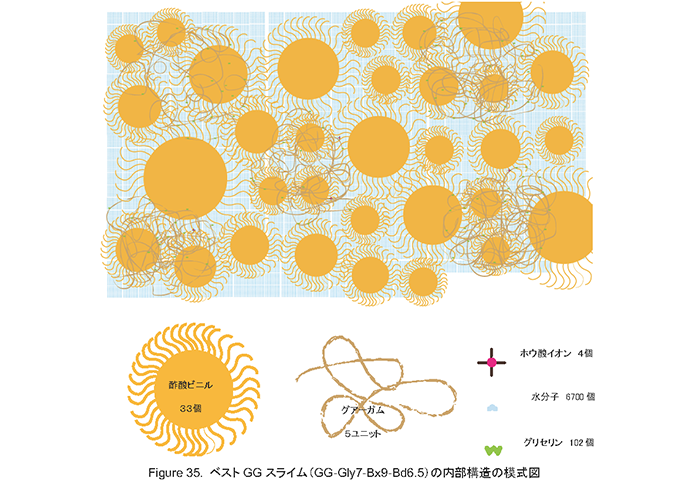

4.スライムの内部構造イメージ

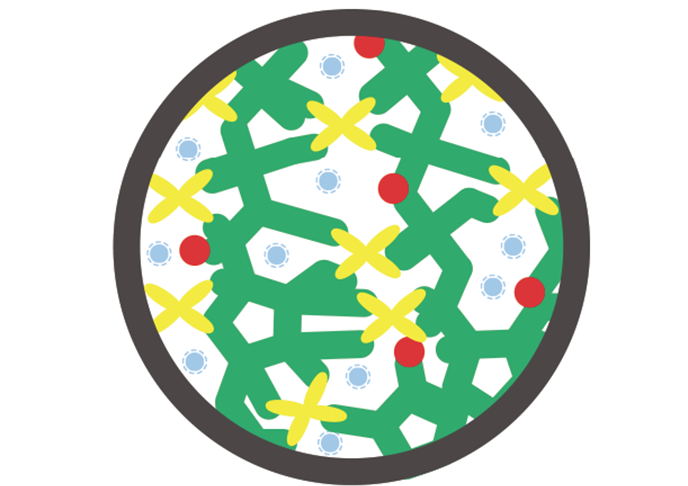

スライムってどうできてるの?

今回の論文に載っているスライムは、高分子(長くて大きな分子)にホウ砂(ホウ酸ナトリウム)を加えることでできます。このとき、ホウ砂が架橋(かきょう)結合を作って、高分子同士をつなげてネットワーク構造(網目状)を作ります。この網目の中に水分子が入っています。

緑がグアーガム、黄色がホウ砂、水色が水分子、赤がグリセリン。グアーガムが網目構造になって、水分子が閉じ込められているモデル図。※分子サイズや密度は現実は合っていません。

スライムの内部は“ゆるいネット”だった!

今回、分子サイズや比率、個数をもとにスライムの内部構造をイメージ図に描きました。想像以上に網目が大きく、スカスカな構造でした。ネットは「ぎっしり」ではなく、ゆるくつながった構造のようです。

グアーガムスライムの内部構造イメージ。※分子サイズ、個数なども計算して合わせてみました。

びっくりポイント:こんなにスカスカなのに、水分子がネットの中に閉じ込められていて、スライムからは水がこぼれないのは本当に不思議です。

ボンドの粒子は分子サイズで見るとかなり大きい:そのため、ボンドが入ることで、ネットの形が変わりやすくなることで、スライムの自由な変形性(よく伸びる・やわらかい)につながっている可能性があるようです。

スライムの謎は深まる!

スライムについて科学者の先生に聞けば、すべてが解決すると思っていました。けれど実際には、無限にあるスライムのレシピのすべてが研究されているわけではなかったのです。先生たちからは、新しい物質の謎を解く「考え方」や「調べ方」を教えてもらいました。それをもとに少しずつスライムの謎を解き明かしていく作業は、まるで探偵のような気分でした。

少しずつ分かってきたことを論文にまとめましたが、正直なところ、全然スッキリしていません。むしろ、分かれば分かるほど新しい疑問がどんどん出てきて、スライムの謎はますます深まってしまいました。科学の世界には終わりがないのだと思います。

スライムは、身近な材料で作ることができます。いろいろな材料を試したり、配分を変えてみたり、自分で考えたレシピのスライムは、新しい素材になる可能性だってあるのです。どんなところが新しくて、どんな特徴があるのかを比べて、しっかりメモを取ることから始めるといいと思います。

夏休みの自由研究として、スライムをテーマにするのもおすすめです!そのときの最初のきっかけとして、今回の論文を読んでもらえたら嬉しいです。暑い夏、涼しい室内で、ひんやりとしたスライムの研究に取り組んでみてはいかがでしょうか?

多摩六都科学館

理工グループ 佐々木