〈大人向け講座〉レッジョ・アプローチにふれてみる を2025年6月21日、22日の2日間の連続講座を開催しました。参加者の方の熱量がとても高く、濃密な2日間の様子を2回に分けてレポートします。今回は2日目のレポートです。(1日目のレポートはコチラ)

講師は<Qua(クワ) Qua(クワ)ワークショップ>でもお世話になっている、石井 希代子(イタリア幼児教育実践研究家)さん、箱田 玲子(五感を育むアトリエ木のね主宰)さん、当館スタッフ佐々木の3名が担当しました。

イベント概要はコチラをご覧ください。

2日目 AM 実践の時間①

子どもの来館者が多い当館の特性を生かし、講座参加者にファシリテーターとして活動して頂き、一般来館者と一緒に探究する時間を設けました。午前60分間、午後90分間、開催し、合計140人の参加がありました。

役割分担について

1グループ3~4人で、それぞれ、●ファシリテーター、●記録写真、●ドキュメンテーションシート記入の係に分かれて、時間ごとに交代しそれぞれの係を体験しました。(ただ、実際は多くの来場者がいたので、みんなすべての役割を同時にこなしていいました。)

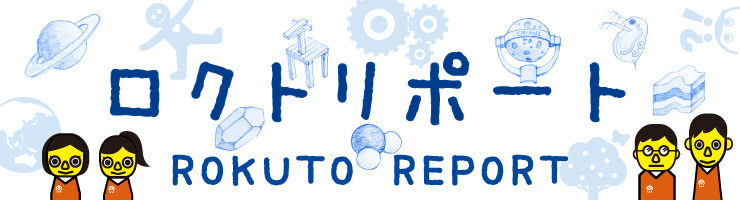

直前準備

来場前にライトのセッティングや素材(特に生もの)、画材のチェックなどを行いました。家から自分たちのエリアに合いそうな素材を持ってくる方もいました。

実践①(子どもの探究)

講座の参加者が、ファシリテーターになり、一般来館者と直接関わりながら探究活動を行いました。このイベントは事前に告知を全くしていなかったので、どれぐらい来場してくれるかは未知数でしたが、入り口で中をのぞき「楽しそう!」と入って来てくれる人が多かったです。一度入ると、じっくり探究していく人が多かったです。(※写真は午前と午後の実践が混ざっており、一部は講座参加者の方が撮影されたものです。)

2日目 PM 実践の時間②

実践①のシェアタイムと実践②に向けて

午前中の気づきや感想、午後に向けての目標をシェアしました。

【参加者のことば】(※ことばそのものではなく編集しています。)

・(ライトテーブル)ライトテーブルの上に素材をのせ過ぎ、またキレイに配置しすぎてしまい余白がなかった。ライトテーブルの上にはもっと余白をつくろうと思う。

・(マイクロスコープ)位置が狭かった。マイクロスコープの位置を変えたり、空間をもう少しあけて動線をつくることで体験しやすくなりそう。マイクロスコープの使い方が分からない・むずかしい子どももいる。

・(光と影・プロジェクターとBOX側)BOXの向きを変えてみたら小学生が入って中で探究を始めた。素材の配置をつくりすぎないように、子どもが探究していくようにしたい。

・(光と影・大きなアクリルケース側)ものを置きすぎている。スライムなどの感触あそびが楽しくて光に注目していないかもしれない。

・(ペープサート)紙に割りばしを付けるコーナーのマットを外し、靴のまま体験できるようにしたい。共感しすぎて、どこまで、何を言ってよいのか見極めるのが難しい。

【石井さん・箱田さんのことば】(※ことばそのものではなく編集しています。)

・配置に余白があると良い。そうすると選択肢が増えていく。

・「提案」や「説明」は大事。説明と誘導は違う。

・問いかけをする。なるべく「オープンクエスチョン」で。選択肢を広げる。

・感触あそびが楽しければそれでも良い。楽しい、興味を持った方向で良い。

子どもへの問いかけは「誘導」「先回り」はしないように、なるべく自由にしてもらいたいと、気を付けることと、エリアでの体験や遊び方・使い方の説明をすることが反していることのように感じ、子どもへの問いかけがむずかしく感じる参加者の方が多かったようでしたが、シェアタイムでみんなで対話することで少しスッキリした表情になっていました。

実践②に向けての改善作業

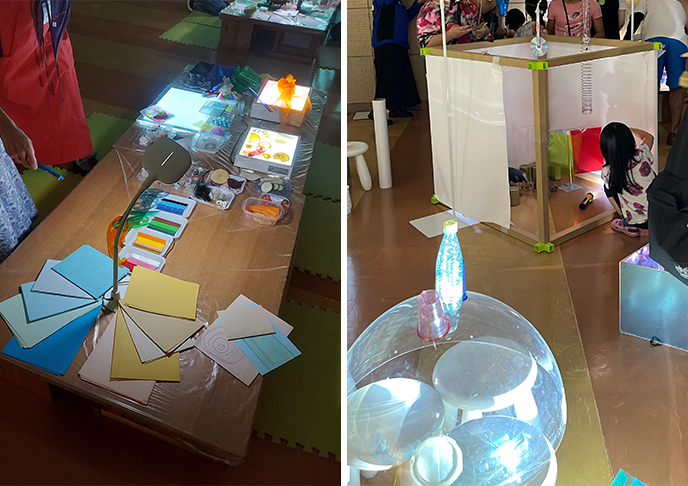

環境設定を作りこみ過ぎず、素材を減らし、余白をつくりました。BOXの向きも変え、中を見やすくして、「何ができる場所なのか」が一目でわかるようにしました。マイクロスコープのテーブルの位置もずらし、空間にも余白をつくりました。

ライトテーブルの上をスッキリさせ、描けるスペースもものを減らした(左)、BOXの向きを変え、中に入りやすくした。手前のモノも減らし影の余白をつくった(右)

実践②(子どもの探究)

午後も多くの来場者が楽しみました。(※写真は午前と午後の実践が混ざっており、一部は講座参加者の方が撮影されたものです。)

2日目 PM 振り返り

みんなで片付けをしてから振り返りの時間をとりました。

グループで振り返り

シェアタイムでは「実践の中で1枚の写真を選び、そのエピソードを語る」という形で発表してもらうため、まずはグループで実践の振り返りをしました。写真を見返しながら、子どもたちがどんな言葉やどんな行動をしていたかについてなど、会話が弾んでいました。

シェアタイム

グループごとに選んだ写真とエピソードを語ってもらいました。

【参加者のことば】(※ことばそのものではなく編集しています。)

・(マイクロスコープ)ピント合わせが難しく1度諦めたが、一緒にピント合わせを試してから良く見て、細かい所も良くかこうとしていた。ペンのバーコードシールを見始め、じっくり集中して全てを書き写していた。大人が観察サンプルとして置いていたものではないものを、大人の用途や意図とは違う使い方で集中していたことに、子どもの発想の広さを感じた。

・(ペープサート)大きくなったり小さくなったり横にして見たり楽しんでいた。スクリーンが揺れる→ミノムシが葉っぱを食べた→チョウ→飛ぶ→(ひまわり)吸う→(花畑の画像に変えた)色々な花の蜜を吸う→別の子が入って来て遊び、その子が去る→タマゴが生まれる→ミノムシ→チョウ→天井に映っているのに気づき、今度は自分がハチドリやハヤブサになりきり天井の影で遊ぶ。この子は30分ほど探究していた。図鑑が好きな子でいろいろ動物を知っている。説明はしなくても動きがすごかった。最終的に身体表現になっていく。

・(光と影・プロジェクターとBOX側)BOXの中であそんでいた。ミラーボールやCDに光を当て反射を楽しんでいた。目玉惑星が誕生し、ビックバンをつくりたい!となり、赤の世界にしていた。知らない子同士だったが、お互いの声を聴きながら遊んでいて、関係性がうまれていた。

・(光と影・大きなアクリルケース側)色をたくさん出すように配置した。色の足し算であそんでいた。お水をチャプチャプしてあそんでいた。水にスライムを入れスライムスープができ、スライムと水の展開が始まった。分離、融けあい、カタチや触感がかわっていくことを楽しみ、ビンやペットボトルに入れたりしていた。

鏡にライトをかぶせたり、鏡の中で色が広がっていくことを楽しんでいた。ライトを強い光源のものに交換した瞬間、一歩探究が深まった。光源が変わると見え方が変わることに気づき、更に深まった遊びに切り替わっていった。

・(ライトテーブル)はじめはクーピーで描くことをしていてライトテーブルでの遊びはしていなかったが、兄弟がライトテーブルで遊んでいるところを見ているうちにライトテーブルで遊びだした。グミなどの色を見ていたが、下に敷くシートの色によりグミの色が変わることに気づいたり、野菜やくだもののにおいも感じていた。明るい場所、暗い場所、拡大シートを使い見え方の変化を探究。アクリル色見本を重ね、重ね具合による色の変化も試していた。最後はミラーシートも使い見え方の探究をしていた。

・場の設定がとても重要。並べ方、素材の量、手が届くところに置く、触感や透明感、においなど素材の選び方などポイントがあると分かった。

・素材の配置に余白があると、しぜんと子どもが遊びだす。

・声がけの難しさを感じた。声をかけすぎても子どもの可能性を狭めてしまうかもしれないと思った。ただ、物語が生まれ始めたときにゆらしたりなど、もうちょっと声掛けしたほうが探究が深まるスイッチがあったかもしれないし、声掛けしない方が探究していく場面もあっただろうし。と感じた。

・他の子が遊びに入るとすごく変わる瞬間があった。同じ空間で遊ぶ関係性が生まれ、一緒に「壁をつくろう!」とケースを並べだしたりしていた。

・「おもちゃ」でない道具ですごく遊べるんだと思った。おもちゃでなくともキレイなものを試してみたい。

・さわってはいけないものがなく、触って良い!というのはどんどん触れる喜びがあると思った。

・今回は「特別な空間」だったが「ふだんの場所」でも取り入れてみたい。特別な空間だからわくわく楽しめる子もいるし、普段の鳴れた場所で楽しめる子もいると思うので。

・マイクロスコープの使い方が分かると集中力がすごかった。ハマる、興味があることはその子によってちがう。虫が嫌いだけど見たがる子もいた。

・子どもによって表現がちがう。オーバーリアクションの子、小声でつぶやく子、言葉はないが集中力で表現する子。すごく熱心に描いていも出来上がった紙には興味がない子。様々だった。

・一般家庭でも、おもちゃ以外のものでも遊べると思った。おもちゃかどうかは関係ないんだなと思った。

・言葉がなくてもコミュニケーションがとれる。

石井 希代子(イタリア幼児教育実践研究家)さんからのコメント:レッジョ教育に興味をお持ちの保育関係の方はじめ造形活動や保護者の方にもご参加いただき、共に作り上げた空間で子どもたちに楽しんでもらう実践は、学びを共有出来るとても有意義な時間だったと実感しています。レッジョ教育についてお伝えしたい事はたくさんありますが、哲学や心理学がベースになっている教育、問いを立て時間をかけて学び続けていただけたらと思います。グループで対話し、意見交換しながらより良い現場を作り上げていくことは重要なポイントです。ご自身の現場でも一歩一歩進めていただけたら幸いです。子どもの能力を信じて興味を引き出す環境をこれからも創造していただける事を願って… ありがとうございました。

箱田玲子(アトリエ木のね 主宰)さんからのコメント:頭&手&身体を使っての実技を多く作りたかった為に座学時間がコンパクトになりました。ARTの視点からお伝えしたいことは沢山ありましたが実技を行うことで知識だけではなく身体で参加者が気付けるように準備し、見事に意欲ある参加者のおかげでそれぞれが探究しチームで試行錯誤していました。その姿は本当にイキイキしていました。そして二日目の実践では声かけのタイミングも試行錯誤しながら午後には追い越さず伴走している姿も見受けられ疑問や不安も相談してくださりお互いに良き時間となりました。

完璧な状態で接するのではなく道具や環境の使い方を説明し、大人も子どもも一緒に探究し続けて行くことが子どもの学びを止めないことにも繋がり、よく観察することで自由な表現となりそれがみんなのART、日常が豊かになるARTとなればこの上ない幸せです。丁寧に学び探究できた参加者に感謝いたします。

佐々木(多摩六都科学館)からのコメント:参加者のみなさまの「学びたい!」という意欲の高さ、そして熱量の高さに、私自身とても刺激を受けた2日間でした。特に2日目の実践では、どのグループも午後に向けての改善提案が活発にされていました。私が想定していた環境設定がどんどん改善されていき、子どもがしぜんと探究していく環境に整っていきました。その過程を通じ、共同作業の大切さを改めて感じました。みなさまが実践の中で体験している子どもに向けるまなざしに私自身、多くの学びを頂きました。ありがとうございました。