長かったはずの夏休みも、もうのこりわずか。

自由研究や調べ学習の課題に取り組むみなさん、順調に進んでいますか?

「調べ学習をやってみようと思ったけど、始めかたが分からない」

「何を調べたらいいか、決められない」

「本をいっぱい借りたけど、大事なことがいっぱいでまとめきれない」

とこまっているみなさん!(&おうちのひと!)

調べ学習をどうやって始めればいいか、最初の一歩をお手伝いします。

うまく進まなくなってしまったひともいっしょにどうぞ。

かかる時間は30分くらいです!

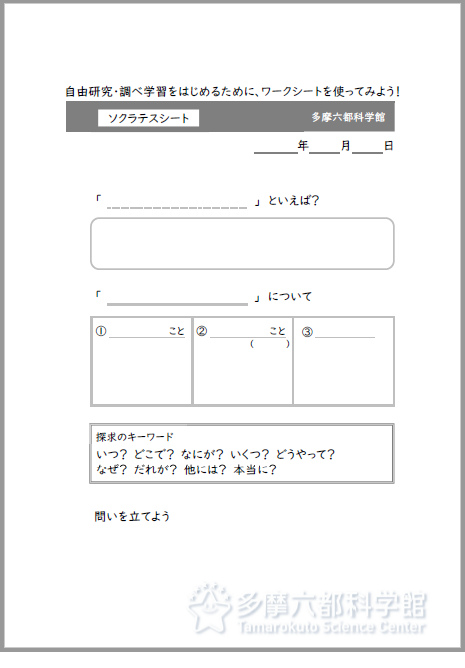

◆ワークシートを用意しよう

こちらのPDFファイルをダウンロードして、印刷して使いましょう。

▼ここからダウンロード

多摩六都科学館ソクラテスシート

(PDFが表示されたら右クリックで保存してください)

※無断転載はご遠慮ください

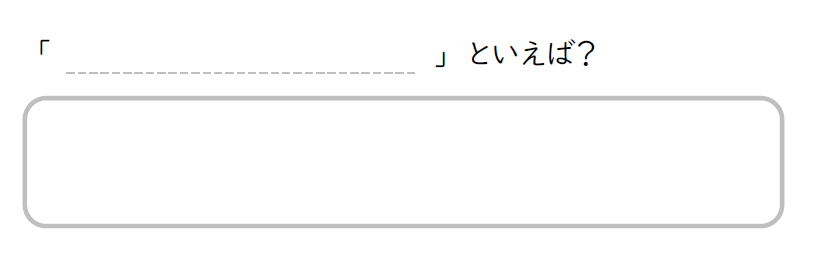

◆ワークをやってみよう 1

自分の調べたいことが決まっているみなさんは、点線上にそのテーマを書きましょう。

自分の調べたいことが決まっているみなさんは、点線上にそのテーマを書きましょう。

決まっていない人は、自分が調べたいことや、関心のあるテーマを書いてみましょう。

例えば、

「 宇宙・星 」といえば?

「 虫 」といえば?

「 戦争 」といえば? などなど。

テーマを書いたら、その下のわくの中に、「○○といえば?」から思いついたこと(キーワード)をどんどん書きます。

例えば、「宇宙・星」といえば? というテーマなら、

「星 太陽 木星 宇宙人 UFO 月 ブラックホール……」

とにかく、たくさん、どんどん書きましょう。

たくさんのキーワードが書けましたか?

書けたら、その中からひとつ選びましょう。

まよったら、自分が好きなものや、調べたいこと、気になることを選ぶとよいでしょう。

選んだら、次へ進みます。

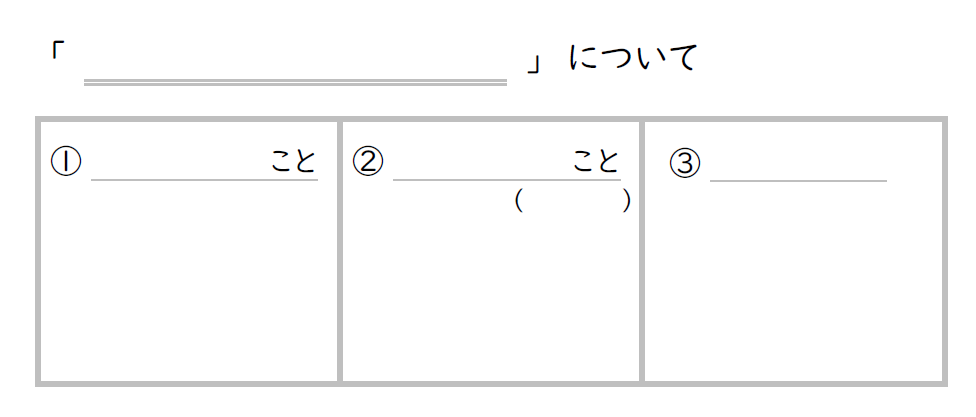

◆ワークをやってみよう 2

選んだキーワードを

選んだキーワードを

「_______」について

↑ここに書き入れます。

例えば、「宇宙・星」のキーワード「木星」を選んだら、

「 木星 」について

と書き入れます。

そして、その下の3つの四角の中を順番に書いていきます。

①知っていること

選んだキーワードについて、あなたが知っていることは何ですか?

知っていることをたくさん書いてみましょう。

書いたら次に進みます。

何も知らなくて何も書けなくてもだいじょうぶ。次に進みましょう。

②知らないこと(ナゾ)

選んだキーワードについて、知らないこと=ナゾもたくさんあるはずです。

知らないこと、わからないことを、どんどん書きましょう。

~あまり思いつかないときの、うらワザ~

あなたはテレビのアナウンサーや、レポーター、ユーチューバーです!

もし、生放送中に、

「いますぐ、ものしりハカセに、3つしつもんしてください!」

と言われたらどうしますか?

がんばってたくさんのしつもんを考えてみましょう。

すると、自分の知らないことがいくつか思いうかびませんか?

思いついたら、②のわくの中に書きましょう。

③ナゾの予想

最後のわくに入れるのは、

さっき自分で②知らないこと(ナゾ)に書いたナゾの答えの「予想」です。

自分で「 ? 」と思ったナゾを、自分なりに予想してみましょう。

まちがってもだいじょうぶ! どんどん予想してみましょう。

(例)「 木星 」について を考えるなら……

①知っていること

大きい 遠い 太陽けいのわく星……

②知らないこと(ナゾ)

重さ どれくらい遠いのか どんな星なのか

③ナゾの予想

重さ →地球と同じくらい?

どれくらい遠いのか →1おくkmくらい?

どんな星なのか →熱い?

さあ、ナゾが見つかりましたね! ナゾの本当の答えが気になりますね!

でも、まだ本やネットを見ないで、もうちょっとワークを続けましょう。

◆ワークをやってみよう 3

ナゾが見つかったみなさん。

そのナゾを、かっこよく書いてみましょう!

大人の研究者になったつもりで、できるだけかっこよく書きます。

だれが読んでも、ちゃんとわかってもらえるように、できるだけていねいに書きます。

(例)「木星の重さは地球と同じか?」

「木星は、地球から、どれくらい遠いのか? 1億kmくらい遠いのか?」

さらに! 他にもナゾを作ってみましょう!

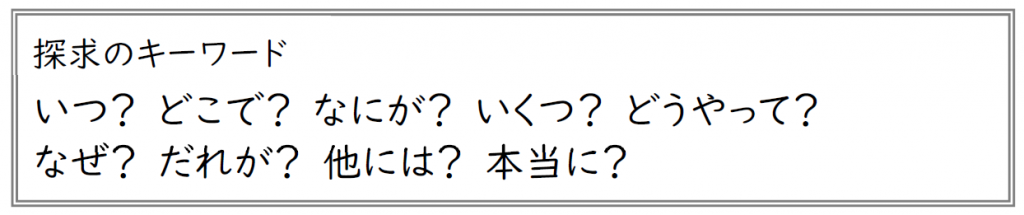

ここで役に立つのが「探求(たんきゅう)のキーワード」です。

みなさんが最初に選んだキーワードと、探求のキーワードを組み合わせて、

新しいナゾを生み出してしまいましょう!

(例)木星 × いつ?

→ 木星は、いつ、できた(作られた)のか?

→ 木星は、いつ、だれに、発見されたのか?

→ 木星に、いつ、人類は行けるのか?

→ 木星は、いつ、なくなるのか?

:

:

さあ、たくさんのナゾが作れましたか?

ナゾをかっこよく書けましたか?

今みなさんがやったことをかっこよく言うと、

「問いを立てた(といをたてた)」と言います。

「木星のこと何か調べよっかな~」だけでは、

ちゃんとしたナゾになっていません。問いが立てられていません。

でも、探求のキーワードをきちんと使ってかっこよく書くと、

小学生でもちゃんと問いが立てられます。

もし、「木星のこと何か調べよっかな~」と思ったままで本や図鑑(ずかん)を見ると、

「ふーん、大きさって○○kmなんだ、へー」と読むだけで終わってしまったり、

何が大切なのかわからず、あれもこれもノートに書きたくなってしまうかもしれません。

でも、みなさんはもうだいじょうぶ。

いま考えた「問い」を手がかりに進めましょう。

「問い」のこたえを、本や図鑑で、たからさがしのようにさがして、ノートに記録していきましょう!

せっかく考えた問いは、わすれないように、

ワークシート下側の「問いを立てよう」にもメモしておきましょうね。

◆ おまけ

たくさんのナゾが見つかって、それを調べる時にも、大事なことがあります。

・ネットではなく図書館で調べる! スマホやパソコンではなく本で調べる!

ネットはとてもべんりですが、もしわざとウソが書いてあったらどうしますか?

本は、たくさんの人が、ていねいに、まちがいがないように気をつけて作っています。

ぜひ、本を使いましょう。

もしネットを使うときは、ウソのないサイトかどうか、大人の人に見てもらいましょう。

・ナゾの予想がはずれていても、消さない!

ナゾの答えを見つけられると、うれしいですよね。

でも、ナゾの答えが、自分の予想とちがっていると、少しびっくりしますね。

びっくりして、自分の答えがまちがっていると思って、消しゴムを使いたくなりますね。

でも! 消さないでください。

「自分の予想よりももっと○○だった!」というおどろきや、感想や、自分の考えもいっしょに記録した方が、とてもよい研究になります。新しいナゾが生まれたら、それも書いておきましょう。

答えを写して終わり! ではなく、世界に一つだけの、あなただけの研究記録を作りましょう!

・いつ、どこで、何で調べたかを記録する!

ナゾの答えを見つけてひとあんしん! ではなく、

本で調べたときは、①書いた人 ②本の名前 ③何ページに書いてあったか もメモ!

ネットで調べたときも ①調べた日 ②URL(http~などの文字列) を記録しましょう。

・ナゾの答えが見つからなくても、やめない!

ナゾの答えが見つからないと、こまりますよね。そんなときはこちらをチェック。

▶問いが大きすぎない?

「ブラックホールについて。」よりも、

「ブラックホールは何こあるのか?」のほうが調べやすそう。

プロの研究者でもまだ研究中のような問いは、小学生にもたぶんわかりません。

▶むずかしすぎない?

「アインシュタインの考えた特殊相対性理論とは?」はちょっとむずかしそう。

「アインシュタインという人はどんな人だったのか?」なら、小学生でも調べられるかも。

▶手がかりをさがそう

「ブラックホールの大きさはどれくらいか?」がうまく調べられないなら、

「ブラックホールのことを研究している人はだれか? どんなことをどんなふうに何を使って研究しているのか?」のように、だれかにしつ問できそうな、手がかりがつかめそうな問いに変えてみましょう。

「星の大きさはどれくらいか? どうやって調べるのか?」のように、すこしちがう問いに変える工夫もいいでしょう。

▶それでもだめなら

まわりの大人の人や、先生や、科学館の人に、何にこまっているか話してみましょう。

調べ方や、あなたの考えた「問い」について、アドバイスをもらえるかもしれません。

どんなふうにこまって、だれに相談したかもきちんと書いておきましょう。

ナゾの答えにたどり着けなかったとしても、

あなたががんばった記録は、もうりっぱな研究記録です!

それでは、みなさん(&おうちのひと)のけんとうをいのります!

よい夏休みをおすごしください。