<Qua(クワ) Qua(クワ)ワークショップ>2025 の1回目を、2025年9月21日に開催しました。この教室は全2回の連続教室です。

テーマは「自分を知るってどういうこと?」

講師はレッジョ教育を広める会@キオッチョラ@の皆さんです。

講師のおひとり、石井さんは4年間イタリアのレッジョ・エミリア市で幼児教育を学ばれていました。

レッジョ教育とはモンテッソーリ、シュタイナーと並ぶ世界5大幼児教育のひとつで、子どもの主体性を引き出す教育として、現在とても注目されています。

※過去に当館で行ったワークショップについて詳しくはこちら

テーマについて

2025年度のテーマは「自分を知るってどういうこと?」です。レッジョ・エミリア市の幼児教育では、「自分ってなんだろう?」という問いを立て、自分自身について考える機会が必ずあるそうです。しかし、日本ではこのような哲学的なテーマを幼児期に扱う園はまだ多くありません。@キオッチョラ@でも、今回のテーマは初めての試みであり、挑戦です。第1回目の活動では、「自分を観察してみよう!」をテーマに、自分の姿や気持ちに目を向ける時間を持ちました。

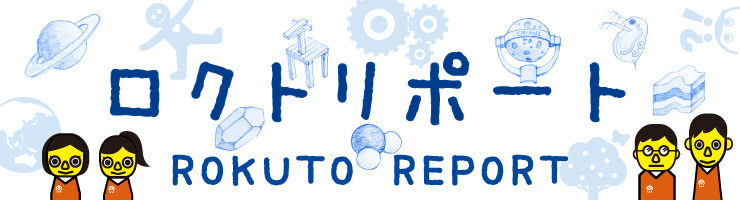

最初はみんな一緒の場所に集まり先生達の自己紹介。そのあと、すぐに子どもたちは名前を呼ばれ、「は~い!」と返事をするとひとりひとり銀色のトンネルをくぐって子どもの世界に移動しました。

トンネルの先には…

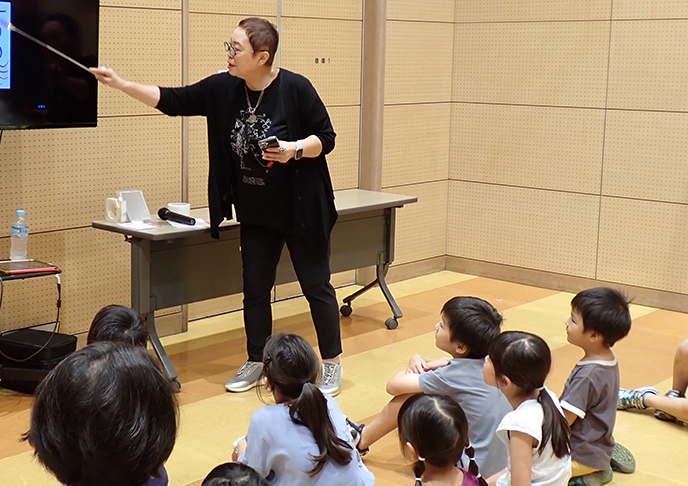

レッジョ教育では、子どもたちが自ら考え、選び、探求できるような環境づくりが大切にされています。今回はたくさんの素材(自然物、人工物)を配置し、自分で選ぶことができるようにしました。

【人工物エリア】カラフルな素材は、講師がイタリアから持ち帰ったものもたくさん!見たこともない部品がたくさん並びました。

【自然物エリア】自然物エリアでは、フレッシュなハーブなどの自然素材もあり、さわやかな香りが空間に広がります。視覚や嗅覚、触覚など、五感を心地よく刺激してくれるエリアです。

みんなトンネルをくぐったら、さっそく素材を探求していました。

アプローチ

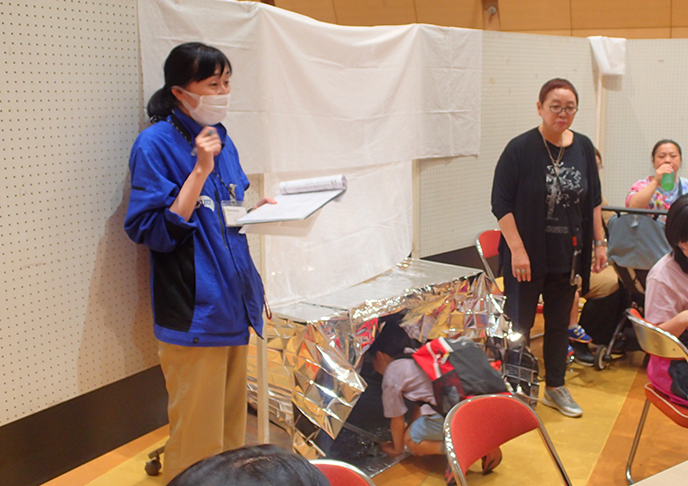

全員、子どもの世界に来たら、集まって、最初のアプローチが始まります。みんなで大きなモニターの前に座り、一緒に映像を見ながらお話しました。

石井さん「『顔』のなかってなにがあるかな?」

子どもたち「め」「のうみそ」「髪の毛」「くち」「ほっぺ」「は」「おでこ」「かさぶた」「あご」「くちびる」「なみだぶくろ」「みみ」「まゆげ」などなど

顔に意識が向いてから、石井さんが様々な場所で撮影した「顔のような」マンホール、てつぼう、家などの写真を一緒にみました。

子どもたち「(鉄棒の写真)カエルみたい!」「(ライトの写真)昔の人みたい!」「(家の写真)笑っているみたい!」などなど

次は、様々な表情の顔の絵を一緒に見ました。

石井さん「この顔はどんな顔?」

子どもたち「おこってる!」

石井さん「どうして怒ってると思う?」

子どもたち「目がおこった目をしてる!」「口もおこってる!」

石井さん「この顔はどんな顔?」

子どもたち「かなしい」

石井さん「どうしてかなしいと思う?」

子どもたち「ちょっと泣いてる」「口のかたちがかなしい」「目もさがってる」

次は、さまざまなアーティストの顔がモチーフの作品を一緒に見ました。ダリ、ピカソ、浮世絵など、さまざまな表現方法があることを見ました。

素材で顔を表現

まずは自分の顔をじっくり観察!「自分の顔にはどんなものが付いてるかな?」「どんな色をしているかな?」顔を観察したら、輪郭を選びます。色々な色、カタチから、自分で選びます。(このワークショップでは子どもが「自分で選ぶ」という機会をとても大事にしています。)

好きなカタチがない子はハサミをつかって切りました。

輪郭が用意できたら、顔のパーツをたくさんある素材から選んで並べていきました。

「くちをさがしてるんだ~」「もっと笑ったくちないかな~」「これ、歯みたい!」「かみの毛どうしよう」素材を選んで、並べてみては交換したり、足したり、何度も自分の机と素材コーナーを行き来している様子がみられました。

自分の顔をつくってみたり、憧れのエルサにしてみたり、お母さんの顔をつくってみたり、おじいちゃんの顔をつくったり、素材と自分のつくった顔からストーリーが生まれ、お話をたくさんしている様子もみられました。

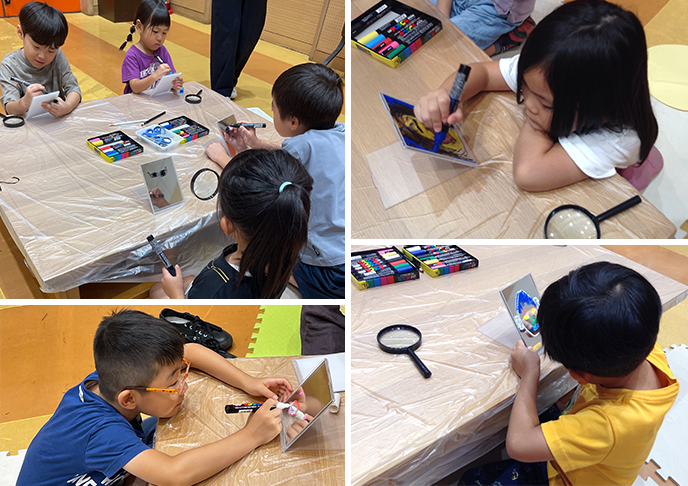

じっくり観察

今回は、じっくり顔を観察できるように一人ひとつ虫メガネを用意していました。この虫メガネが楽しくなって、様々なものをじっくり観察したり、レンズのおもしろい効果を発見していました。

(左)「(虫メガネで大きくなって)大人のハサミになった!!」(右下)「上のライトがたくさんうつってる!」

大人のワーク①

大人も大人エリアで手を動かします。子どもたちが素材で顔を表現している間に、大人は決まった輪郭に、決められた黒画用紙でできたパーツを使い、顔を表現しました。

石井さんから「日本の場合、自由だと自由すぎて何をして良いか分からないという『自由の中の不自由』がある場合もあるので、決められたパーツの中での表現が合っている子もいる。その一方で、『紙』だけだと心が動かず、様々な素材だと表現が広がる子もいる。子どもによってフィットする素材がある。触って五感で感じることがレッジョでは大切になれていて、言葉の表現も重要視している。」という話がありました。

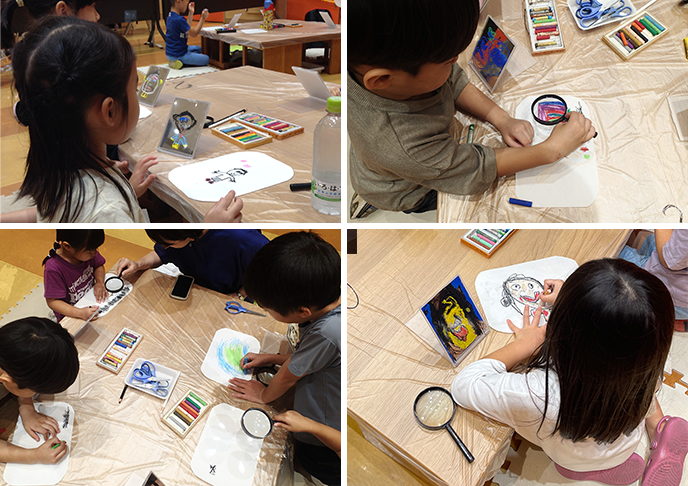

鏡に描く

鏡でもっとじっくりと自分の顔を観察しました。「鼻は一つなのに、鼻の穴は2つある!」「はなはみどりにしよう!」「手はきいろにする」「顔の下には首があった!」「首の下には肩がある!」などなど話しながら書いていたり、もくもくとまつ毛など細かい部分のカタチや向きを確認しながら絵で表現していたり…。

鏡に自分の顔をトレースをするのではなく、顔を観察しながら、自分の顔からうけた印象を、それぞれの表現に落とし込んでいました。

顔が描けたら、今度は気持ちや心など見えない部分を表現しました。「お友達と遊んでいて楽しい気持ちを描こう!」「いろいろな気持ちが混ざったら虹色になったよ!」「楽しかった気持ちが虹になった→好きな気持ちを描くこと。これがアートだよね?」

大人のワーク②

子どもたちが鏡に絵を描いている時、大人たちも鏡を使って、自分の顔をじっくりと観察してみました。「楽しい気持ちでもいいし、目に見えない気持ちを描いてみてください」と伝えると、「んんん~~~……」と、しばらく考え込む様子が多く見られました。

普段はあまり意識することのない「自分の気持ち」や「心の状態」を表現することは、簡単なようで実はとても難しいこと。けれど、いざ手が動き出すと、徐々に表現に引き込まれ、いつの間にか没頭して描いている姿が印象的でした。

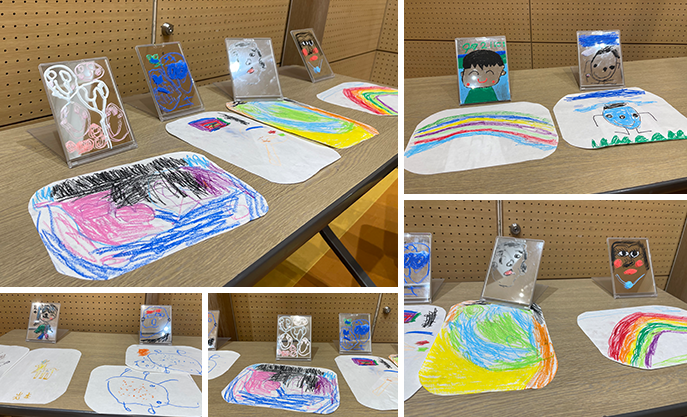

最後はシェアタイム

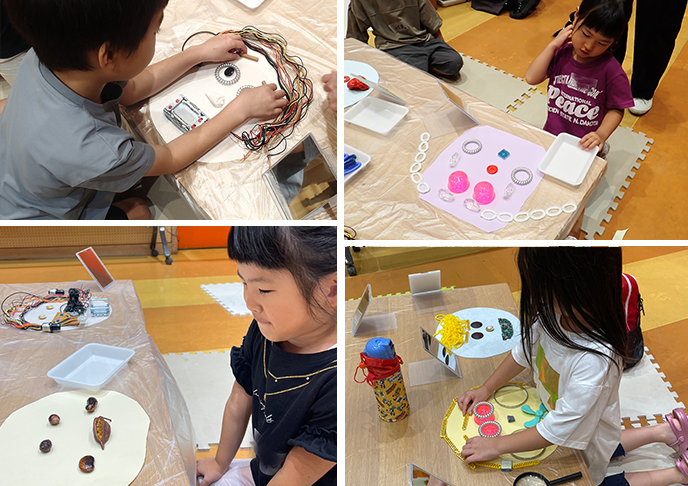

自分の作品を言葉で、みんなとシェアすることもレッジョ教育では大事にされています。素材で顔を表現したものをみんなにお話をしてもらいました。他の子も興味深げにきいていました。

▲左上から時計回り

・寝ている顔 ・ねる気持ち(髪型が本人そっくりで、ふたつの三つ編みを表現していました) ・にらめっこしてる時のおもしろい顔 ・キャンプに行った時の楽しい顔 ・かみの毛(銅線)がお気に入り(口も木のカーブを上手く使って表現。素材選びを慎重にしていた) ・ラーメンを作ってくれるじいじの顔(最初は女性の顔だったが、素材や並びを変えていろいろな顔をつくっていた。)

▲左から

・笑っている顔(最後に鼻を足した。耳にした貝はすり合わせて素敵な音が出たので、耳にした)

▲左上から時計回り

・すごく楽しい気持ちの顔 ・うれしい顔 ・うれしい顔(かみの毛がこだわり。とても立体的で2種類の植物。良い香り) ・鼻がとんがってて、刺されちゃったような顔。ここが(トウモロコシの皮の部分が)パラパラっとしていてかみの毛みたいだから頭に付けた。(小さい子どもも良く考えて表現している。:石井さんのコメント) ・ニコっと笑った顔

▲左から

・踏ん張った顔(目が立体的でおもしろい:石井さんのコメント) ・かわいい顔。顔も髪もキラッとしている。(とても素材にこだわって表現していた。口の毛糸は初め髪の毛だったかが、もっと髪の毛らしいものを見つけたが、毛糸の素材をどこかで使いたくて口にした。) ・うれしい気持ち(眉毛がキラキラ。1つ目の顔はとてもカラフルだったが、2つ目は線とカタチで表現)

今回はじっくりと自分の顔と気持ちを観察しました。ゆったりと自分と向き合う時間は、日常ではなかなかないので、たくさんの発見があったようです。「こんなにじっくり鏡で自分の顔を見たのは初めて!」と話す子もいました。

次回は変身します!参加者の方々、第2回目もお待ちしております。