12月2日(日)に

「光と影 ~形と色であそぶ~」を開催しました。

講師はレッジョ教育を広める会@キオッチョラ@の皆さんです。

講師のおひとり、石井さんは4年間イタリアのレッジョ・エミリア市で幼児教育を学ばれていました。

レッジョ教育とはモンテッソーリ、シュタイナーと並ぶ世界5大幼児教育のひとつで、

子どもの主体性を引き出す教育として現在とても注目されています。

今回のテーマは「光と影」

子供はトンネルをくぐって光と影の世界に行きました。

ちょっと暗く、キラキラしたものたくさん並んでいてわくわくする世界です。

前半は5つのコーナーから自分で好きなコーナーを選び、自由に探究しました。

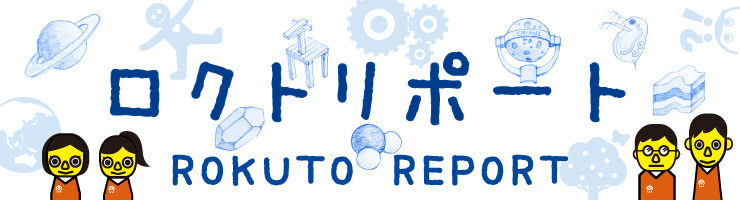

①光のペンで絵を描く秘密基地

蓄光シートや蓄光の絵本にブラックライトをあてて探究します。

ここは大人気で一度潜り込むとみんな、なかなか出てきませんでした。

「光で絵がかけるのが不思議!」「光る本があった。」

と不思議そうに言葉に出して楽しんでいました。

隣のコーナーからヘチマの輪切りなどを持ち込んで、

「この光にあてたらどうなるのかな?」と探究している姿もありました。

②大きくなったり、逆さになったり、ずっと続いたり!

プロジェクターにカメラを繋ぎ、手元にあるおもちゃなどを映して遊びます。

カメラで映すとスクリーンに大きく映るので、

恐竜のおもちゃも自分より大きくなります。

自分より大きくなった恐竜と戦う子がいたり、

恐竜の人形を動かす子がいたり、カラフルな素材を映してみる子がいたり。

③箱やレースに絵を描いてみよう!

プロジェクターにペンツールを繋ぎ、自分で書いた絵を映し出します。

平面のスクリーンの前に様々な素材で立体を組んで光と影を探究していきます。

ここのコーナーが一番大きな素材があったので、

全身を大きく使い楽しんでいました。

素材を使い音をつくって遊ぶ子や、大きなお城をつくり鏡でキラキラにしたり、

その横で自分の影を見ながら踊っていたり、鏡や床で光が反射することに気づいたり。

自分で書いた絵が大きなスクリーンに映るので、

2人で交互に絵を描き足しては確認、また描く。と繰り返し楽しでいる子もいました。

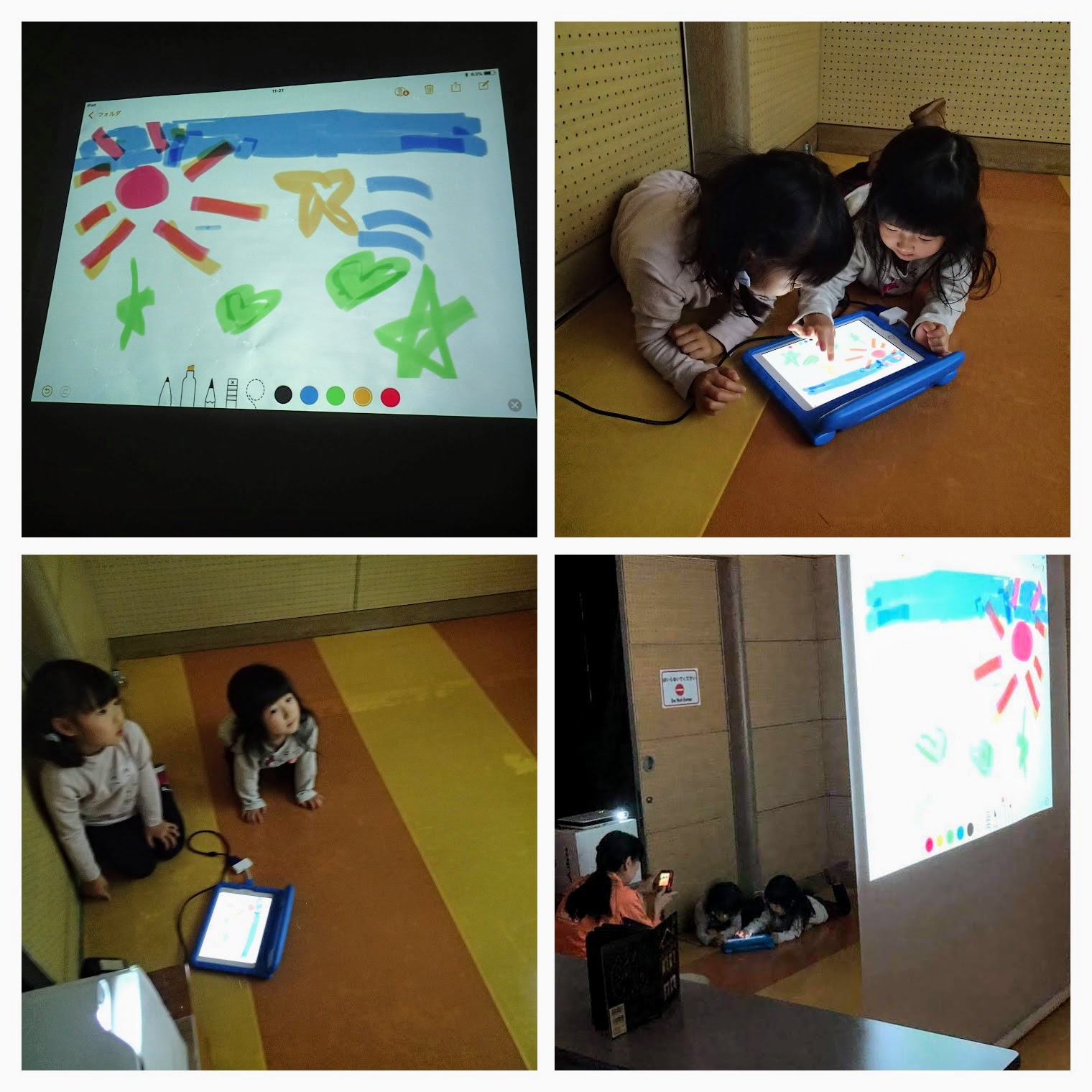

④光を透かして見るライトテーブル!

ライトテーブルの上に、葉っぱなどの自然素材やレースなどの布素材を置いてみると

いつもと違って見えます。素材を重ねたり、並べたり、組み上げたり。

ヘチマの輪切りを透かして「レンコン!」と言ってみたり、

顔に見えるから「これ(葉っぱ)を口にして。」と隣の子に渡したり、

「白い影ができた。」など、

自分の発見をみんなで共有していました。

⑤そのままでは目に見えない世界を覗けるマイクロスコープ!

プロジェクターにマイクロスコープを繋げ、自然素材や人工物など、

自分で選んだものをマイクロスコープで見てみます。

気づいたことを絵で表現しました。

この他に、遊んで気づいたことを描けるスペースもありました。

黒い紙と白い紙、黒いペンと白いペン を用意しました。

ここでも「黒い紙に、黒いペンで描いたら見えなくなっちゃった。」

など、いろいろな発見があったようです。

後半は、影絵あそび(ペープサート)!

まずは大人、子ども、それぞれでランダムな形の黒い画用紙を組み合わせます。

(あらかじめ色々な形に切られた黒い紙から好きな紙を2枚ほど選び、

好きな向きで割り箸に貼るというものです。)

大人は、紙を上手く利用して立体にしている方もいました。

机の上に映る影で予行練習。

できたら、親子でスクリーンに影を映して遊びました!

「サメがおよいだよ。」「ふねが楽しかった。」

「サーカスしている人」「コウモリが飛んでた」

などなど。

抽象的なカタチだからこそ創造力が膨らんでいき世界がひろがったようです。

最後はシェアタイム!

今日見つけた発見を言葉にして伝えてもらいました。

「黒と黒は見えない。濃い色だから。」(黒の画用紙に黒ペンでは書けないということ)

「段ボールは(断面が)がたがたしてる。」(マイクロスコープで見て気づいたようす)

「影にうつるときれいだよ。」

「何かを考えるのがむずかしかった。」

など、子どもたちの観察眼や哲学的な発言に大人が驚かされました。

楽しいワークショップをありがとうございました!

研究交流グループ ささき