第10回 児童館 科学館 美術館 対抗 「全国KAPLA®大会」結果発表!

7月から9月まで開催していた「第10回 全国KAPLA®大会」にご参加頂きました皆様、ありがとうございました! 応募総数1143作品のうち...

7月から9月まで開催していた「第10回 全国KAPLA®大会」にご参加頂きました皆様、ありがとうございました! 応募総数1143作品のうち...

展示室にあるラボでは、実験・観察・工作といった切り口で、科学との出会いとなる体験を展開しています。 現在、展示室3「しくみラボ」、展示...

多摩六都科学館には、ボランティアが約100人登録し、曜日ごとに班を作り活動しています。色々な場面で力を合わせて当館の運営を応援してくれている...

.jpg)

11/26追記: 第9回カプラ大会の結果が発表されました! 応募総数979作品のうち、当館からは46作品の応募がありました。 その...

ジュニアボランティアの中には個人としても多摩六都科学館のヘビーユーザーで、さらにボランティア活動もしているという人が、何人もいます。 ...

.jpg)

当館の元ジュニアボランティアのSくんは、カプラ®の達人として第8回カプラ®大会優秀賞等、素晴らしい作品を作り続けてきました。 過去の大...

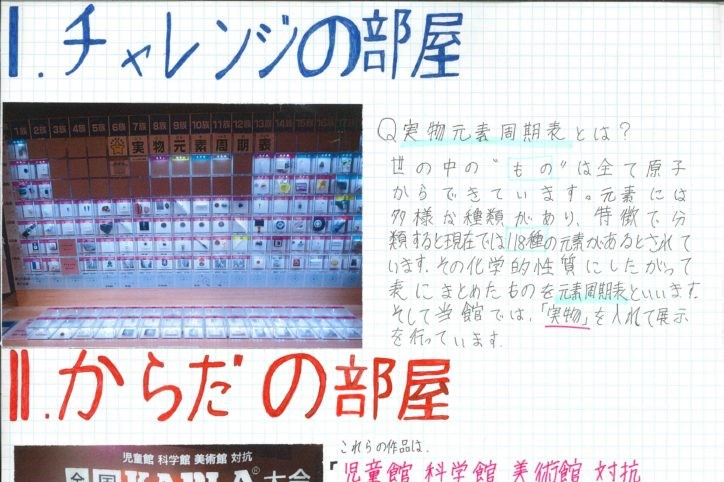

ジュニアボランティアの視点で科学館を紹介したポスターをご紹介します。緊急事態宣言が出ると活動を休止するので、活動できる日を有効に使って作りま...

当館の元ジュニアボランティアのSくんは、カプラ®の達人として、第5回カプラ®大会最優秀賞等、素晴らしい作品を作り続けてきました。 20...

ジュニアボランティアの視点で科学館を紹介したポスターをご紹介します。 10月から12月の間に、少しずつ制作を進めてきました。 これま...

当館の元ジュニアボランティアのSくんは、カプラ®の達人として、第1回カプラ®大会優秀賞等、素晴らしい作品を作り続けてきました。 過去の...